明年中考體育有變!取消筆試,“三大球”改選考

近日

福建省教育廳關于印發

《進一步加強中小學體育工作提升學生體質健康水平若干措施》的通知

推出了一系列重磅改革舉措,

其中

體育中考的優化方案尤為引人關注。

作為教育部中考改革試點城市

泉州市將先行先試,積極探索體育中考改革。

快來看看有哪些變化!

↓↓↓

體育中考優化,2026年實施

對現行的初中學業水平考試(中考)中的體育與健康考試進行優化:

1.考試結構調整:將體育與健康基本知識考試調整為日常檢測,原中考分值調整至運動技能測試

2.“三大球”抽考改選考:籃球、足球、排球“三大球”由抽考改為選考,由考生從三個項目中自選1項考試

3.總分值不變:調整后總分值40分不變

具體構成:

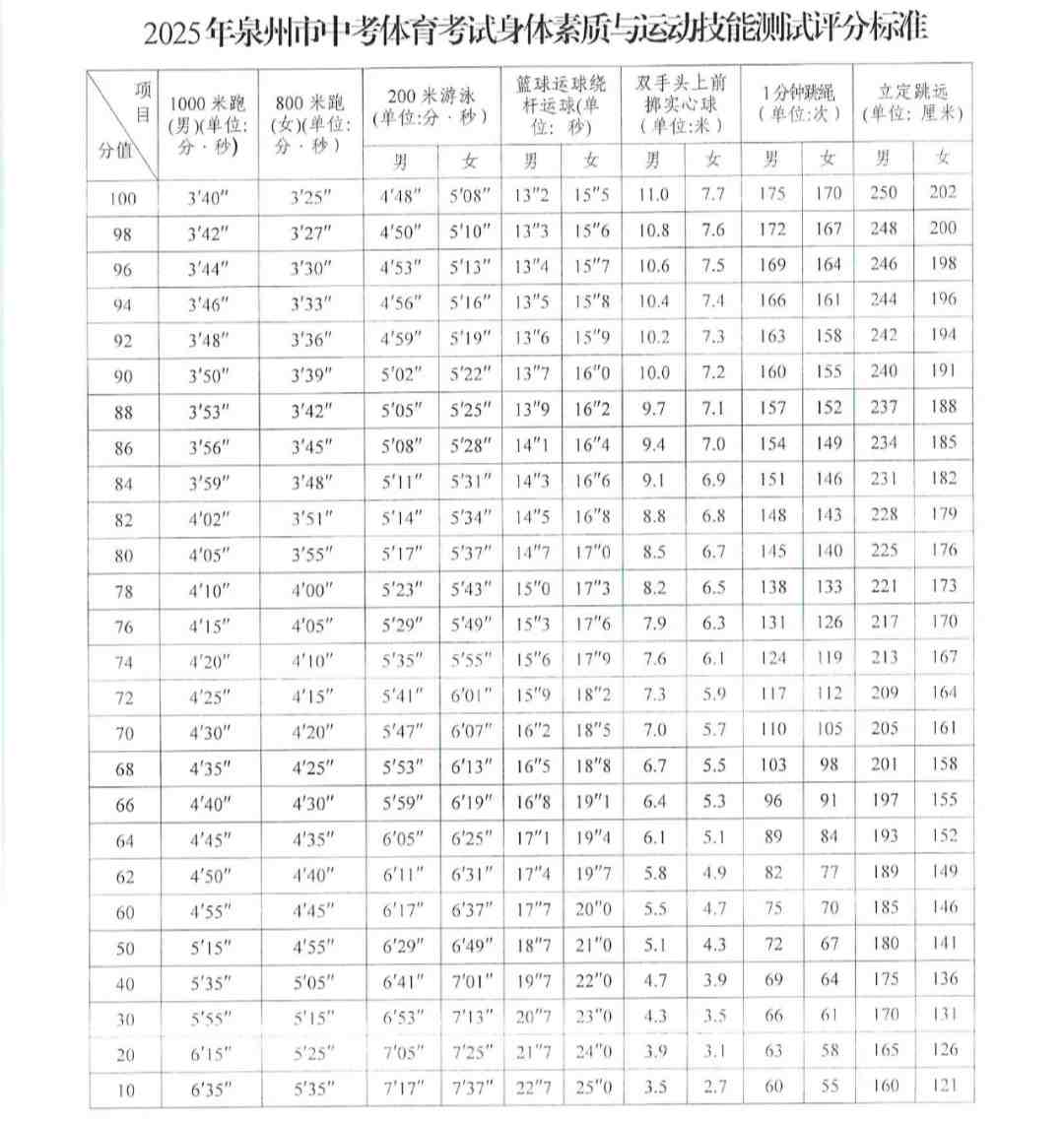

必考類15分(1000米/800米跑、200米游泳);

選考類9分(“三大球”);

抽選考類16分(50米跑、立定跳遠、1分鐘跳繩、引體向上/斜身引體、雙手頭上前擲實心球、1分鐘仰臥起坐)。

各項目測試細則與評分標準仍按原有文件執行。調整優化舉措自2026年中考開始實施,具體實施細則將由各設區市教育部門制定并報省教育廳備案。

原文件如下

↓↓↓

進一步加強中小學體育工作

提升學生體質健康水平若干措施

為深入貫徹教育強國、教育強省建設規劃綱要部署要求,牢固樹立健康第一的教育理念,加強學校體育工作,促進學生健康 成長和全面發展。結合我省學校實際,制定以下措施。

一、保證體育活動時間。全面落實全省中小學生每天綜合體 育活動時間不低于2小時,“2 小時”可由體育課、課間活動和課 后服務中的體育鍛煉等時間組成,各地結合實際指導學校“一校一案”制定實施細則。積極推進義務教育階段學校每天開設1節體育課。對于當天沒有體育課的學生,學校要于課后統籌安排不低于1小時的體育鍛煉。各中小學每天至少安排一次不少于30分鐘的大課間體育活動,義務教育階段學校將課間活動時間延長至15分鐘,各學科教師要按時上下課,不得“拖堂”或以其他方 式擠占學生課間活動時間。各地各校要將體育類活動課程作為課后服務基本的、必備的形式之一。各校要遵循學生身心成長規律,科學優化課程編排,實現文化課程和體育活動之間動靜結合、張弛有度,充分保障學生每天校內體育活動時長。

二、提高體育課教學質量。按照“教會、勤練、常賽”要求, 完善“健康知識+基本運動技能+專項運動技能”的體育教學模式,注重運動技能學習和實踐練習,保證體育課合理的運動負荷和練習密度。以學生為中心,積極探索走班制、大單元以及體育課與課外活動靈活貫通的教學模式,合理編排教學內容,體現連續性、進階性、選擇性。充分利用新技術手段,優化教學方法,打造學生更加喜愛、更有質效的體育課。加強省級基礎教育質量監測結果運用,認真分析本地體育與健康教育教學存在的問題和不足,制定針對性整改措施,切實提升教育質量。強化體育教研,組織實施精品體育課程遴選和教學成果展示推廣。

三、配齊配強體育師資。各地結合實際,按照不高于班師比 小學 5:1、初中 6:1、高中 8:1 的標準配備體育專任教師。可采取轄區內“走教”、返聘一批優秀退休體育教師、引進一批取得教師 資格證的優秀退役運動員和優秀退伍軍人等多種方式,有效解決因體育課時增加而導致的體育教師配備不足問題。支持高校與各 地教育部門合作開展體育教育專業學生實習、助教助訓。有條件 的地區可通過購買特色課程服務、與具備資質的第三方機構合作等方式,向學校提供高水平體育課后服務和教練服務,滿足學生多樣化體育教學活動需要。各地要制定體育教師培訓計劃,加強 培訓經費保障,分類分層實施周期性體育教師全員培訓,重點提升專項教學、科研和賽事組織等能力素養。

四、優化中考體育評價。對現行的初中學業水平考試(簡稱 “中考”)中的體育與健康考試進行優化,將體育與健康基本知識考試調整為日常檢測,原中考分值調整至運動技能測試;籃球、足球、排球“三大球”抽考改為選考,由考生從三個項目中自選1項考試。調整后總分值40分不變,其中必考類15分(1000 米 /800 米跑、200 米游泳)、選考類9分(“三大球”)、抽選考類16分(50 米跑、立定跳遠、1分鐘跳繩、引體向上/斜身引體、雙手頭上前擲實心球、1分鐘仰臥起坐)。各項目測試細則與評分標準仍按《福建省初中畢業升學體育考試指導意見(試行)》和《福建 省初中畢業升學體育與健康考試實施方案(試行)》執行。調整優化舉措自2026 年中考開始實施,具體實施細則由各設區市門制定并報省教育廳備案。指導支持教育部中考改革試點廈門市、泉州市先行先試,積極探索體育中考改革。

五、培育學校體育特色。各地各校結合區域優勢和自身條 件,因地制宜,創建面向全體學生的體育特色品牌。重點辦好田 徑、游泳、足球、籃球、排球、乒乓球、羽毛球、武術等項目,支持開展棒壘球等閩臺特色體育項目合作,推廣普及具有福建特 色的民族傳統和非物質文化遺產體育項目,每所學校至少發展1項特色體育項目,有條件的學校建設運動隊,推動形成“一校一 品”“一校多品”的學校體育特色品牌。加強體育傳統特色學校建 設,落實好學校設置教練員崗位政策,推動“體校+傳統特色校” 共建,鼓勵各地探索建立小學、初中、高中按運動項目“一條龍” 貫通培養的人才體系,構建青少年體育后備人才培養的長效機制。

六、推動校園足球發展。各地中小學要把足球作為體育課教 學內容,并納入課后服務。提升全國青少年校園足球特色學校建設質量,強化教學、師資、場地、競賽、經費等方面保障,確保足球課時不低于體育課總課時的 1/3,每年開展校內班級聯賽,至少有1名專職足球教師或中國足協D級及以上資質教練員,至少有1塊可供教學訓練的足球場地。完善校園足球人才招生政策,落實好“市隊校辦”等政策,允許青少年球員在升學錄取時同城跨學區合理流動。支持福州市、泉州市推進全國青少年足球人才培養改革試點,允許小學生、初中生升學時隨校隊分別在縣域內、市域內成建制流動。健全小學、初中、高中、大學青少年校園足球四級聯賽體系。

七、完善體育場地設施。推進學校體育場館標準化建設,配 足配好體育器材設備。充分擴容和挖潛校內體育活動空間,靈活運用“上天入地”等方式,開發天臺、走廊、架空層、墻面、地面、教室空間等校內“金邊銀角”,在滿足安全的前提下建設“微 運動場”,打造人人、處處、時時可及的運動空間。學校可通過走 班選課、優化課程編排等方式,錯時高效利用學校體育教學場地,最大程度提高場地利用率。鼓勵各地探索建立片區學校間,學校與社區體育場館、公共文體設施的合作共享機制,拓展學生體育 活動空間。

八、開展校園體育競賽。堅持“以賽促教、以賽促學、以賽 促訓、以賽育人”理念,以班級或年級為單位廣泛開展足球、籃球、排球等項目比賽,通過“主客場”“邀請賽”等形式組織校際比賽,推動校園體育競賽活動全員化、常態化、品牌化發展。完善“省市縣校班”競賽體系,市級每年舉辦單項競賽或綜合性運 動會,各縣(市、區)每年至少舉辦 1次學生運動會或體育節,各學校每學年至少舉辦1次全員參與的綜合性運動會或體育節,確保每個學生每學年至少參加1次校級以上體育競賽活動。強化賽事育人功能,樹立“賽場就是教育場”的理念,加強賽風賽紀 教育管理,營造風清氣正的校園體育賽事氛圍,展現青少年陽光 向上的精神風貌。

九、強化運動風險防控。各地各校應建立健全學校體育運動 風險防范機制,制定并嚴格落實體育教學、體育活動及體育訓練 安全防范措施,做好特異體質、特定疾病以及其他不適合參加體 育運動等類型學生的篩查,強化學校體育場館和器材安全風險隱患排查整治,保障學生活動安全。加強體育賽事安全管理,探索建立學校體育運動意外傷害綜合保險機制。加強學校自動體外顫儀(AED)等急救設備配備,大力推動學校急救教育,強化師生 應急救護培訓。

十、加強學生體質監測。落實學生健康體檢和國家學生體質 健康監測制度,各地結合實際建立學生體質健康測試抽查復核工 作機制,確保數據真實反應學生體質健康水平。動態掌握學生體質健康變化趨勢,定期對學生體重超標、視力不良等情況進行分析、預警和有針對性的精準干預。學校要按年級、班級、性別等 不同類別在校內公布學生體質健康、視力監測總體結果,并將每個學生的監測結果及時告知家長。將學生體質健康狀況納入校領 導、體育教師及班主任考核評價,納入學校辦學質量評估的重要 內容。

十一、深化家校社協同育人。各地教育局要依托教育工作領 導小組,完善多部門統籌協調的學校體育工作推進機制,以學生 體質健康為突破口強化“五育”并舉,讓“身上有汗、眼里有光” 成為常態。各學校要將體育工作擺在更加突出位置,壓實工作責 任,抓好各項措施落實,切實保障學生校內綜合體育活動時間。 強化家庭育人,引導家長關注孩子身心健康,督促養成良好的體育鍛煉習慣。學校、家庭應積極做好后勤保障,為學生運動后及 時更衣、清潔提供便利條件。用好社會育人資源,支持社會體育 機構向中小學生提供公益性體育鍛煉服務,積極引導社會資金支 持發展學校體育,多渠道增加學校體育投入。加強經驗總結交流 和宣傳展示,營造全社會共同關心、支持學校體育的良好氛圍。

十二、推動數智賦能學校體育。積極推廣運用大數據、人工 智能等現代化信息技術,賦能學校體育教學、訓練、評價與管理各環節。充分發揮國家和省級中小學智慧教育平臺作用,加強優質體育資源供給,支持體育教師利用數字平臺開展跨區域協同教研和專業研修。鼓勵有條件的地方和學校建設智慧體育課堂與平臺,探索應用智能穿戴設備、運動影像分析等技術,實現對運動 負荷和動作規范的實時監測和個性化指導,提升教學精準性。探索構建學生體質健康數字檔案,實現常態監測、動態評估與個性化運動干預,推動體育評價由結果導向向過程導向轉變。

評分標準

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com