泉州清源山“三十六巖洞”知多少

泉州清源山“三十六巖洞”說法由來已久,但究竟包含了哪些巖洞,“三十六巖洞”又是怎么來的?本期《溫陵志》與您一起去探索清源山“三十六巖洞”稱呼背后的故事。

名勝薈萃別有洞天

清源山“三十六巖洞”,又作“三十六洞天”“三十六巖”“三十六洞”。清乾隆版《泉州府志》卷之六“山川一·清源山”,有這樣一處記載:“《名勝志》:‘清源山有三十六巖洞。’” 《名勝志》應為明代《大明一統名勝志》,又作《輿地名勝志》,福建侯官人曹學佺編著,是書成于崇禎三年(1630),共208卷,記述明代疆域之內各府、州、縣的歷史沿革、地理特征、風景名勝和古跡文物。

不過查考《大明一統名勝志》(明崇禎三年原刊本)的記載,并沒有詳細記述“三十六巖洞”的具體內容,而只有出自明代會稽人、王陽明弟子季本的清源山《六老峰》詩句:“洞天三十六,日覽詎能窮”。

清源山老君巖,又稱羽仙巖。

其實,季本《六老峰》詩在清乾隆版《泉州府志》中亦有記載。該志載:“……羽仙巖,在羅、武二山之下,今名老君巖。石像天成,好事者為略施雕琢。……宋時羅山下有北斗殿,武山下有真君殿,朱子嘗游于此。中有元元洞,明汪旦辟刻‘元元洞天’四字。洞巔六石,季本名之曰‘六老峰’,為詩刻石。”詩文如下:

六丁鑿元竅,驅此行地龍。鱗角聳巖壑,外峭中以空。

地靈尚愛寶,徑荒云且封。洞天三十六,日覽詎能窮。

搜奇造幽僻,偶與神室逢。旁有兩孔穴,眾妙由茲通。

六子乾坤精,洞虛中可容。同游共宴坐,談道各知雄。

冥探謝侈哆,妙契以參同。入門未數武,翼然見新宮。

內有老子像,炳煥生龍光。刻畫渺難察,奇巧疑天工。

吾聞太上教,當在關西東。如何閩海渺,亦留現世蹤。

武夷載秦祀,紫澤啟漢疆。晉安尚清凈,李唐溯所宗。

靈瑞磅以邈,茲山名益崇。悠悠千歲下,乃有頻復翁。

穴閟事幽棲,如室亦如墉。洞通何所極,峨眉與崆峒。

游衍洞庭野,啟閉自東方。左鄰讀書堂,高并隱君峰。

洞門對金粟,紫氣鴻蒙中。弱水向西注,蓬島何渺茫。

仙蹤若可繼,愿言永相從。

季本(1485—1563),字明德,號彭山,明代會稽(今浙江紹興)人,浙中王門學者,正德十二年(1517)進士,授建寧府推官,征為御史。他因言事貶官揭陽主簿,歷任弋陽知縣、蘇州府同知、南京儀部郎。后來,被貶官辰州通判,又歷吉安府同知、長沙府知府,嘉靖二十二年(1543)罷官歸鄉。此后20年,寓居禪寺,專事著述。清乾隆版《泉州府志》所載季本《六老峰》詩比《大明一統名勝志》所載多了十一句,應為全詩。

“瑞像巖”三字為清代晉江人蕭漢杰所書

巢云巖位于清源山右峰

彌陀巖附近林木蔥郁

明萬歷版《泉州府志》則載:清源山“山舊有三十六巖,各有院宇”,而且欲以三十六巖記述清源山勝貌。只可惜僅得二十八巖洞,另外八巖“歲久跡蕪,莫知其處”。所載二十八巖洞分別為純陽洞、蛻巖、紫澤宮、遵巖、泰嘉巖、寒山、半嶺巖、大道巖、瑞像巖、片瓦巖、虎巖、不易巖、碧霄巖二巖、梅巖、妙覺巖、獅巖、大休巖、龜巖、賜恩巖、中巖、下巖、南臺巖、巢云巖、彌陀巖、木龍巖、觀音巖、老君巖。

真正完整記述“三十六巖洞”的名稱和具體內容的,是比明萬歷版《泉州府志》晚八年成書的明代地方名家何喬遠的《閩書》。《閩書》卷之七,“方域志·清源山”載:“清源山……嶞隒厒宮,有三十六巖洞焉:曰純陽洞、曰紫澤宮、曰東巖、曰西巖、曰海潮室、曰南臺巖、曰遵巖、曰半嶺巖、曰棲霞巖、曰大道巖、曰泰嘉巖、曰靈源巖、曰碧霄巖、曰不易巖、曰瑞像巖、曰寒山巖、曰日休巖、曰妙覺巖、曰獅巖、曰龜巖、曰虎巖、曰賜恩巖、曰中巖、曰下巖、曰巢云巖、曰彌陀巖、曰觀音巖、曰梅巖、曰木龍巖、曰勢至巖、曰清泰巖、曰羽仙巖、曰片瓦巖、曰泰空室、曰無塵庵、曰楞伽院是也。”

何喬遠原在清源山建有鏡山書院,今存遺址。

何喬遠(1558—1632),字穉孝,號匪莪,明泉州東街菜巷人,萬歷十四年(1586)進士。在其著述中最著名的是三部大書——《名山藏》一百零九卷,是明代私人纂修的明史;《皇明文征》七十四卷,是明代名家詩文的匯集;《閩書》一百五十四卷,是著名的明代福建省志。

《閩書》的編纂者何喬遠曾謫居清源山讀書二三十年。清乾隆版《泉州府志》載:清源山下巖“倚大石為室,有鏡石。鏡石即何喬遠讀書處,以石如鏡,取以自號曰鏡山。今尚有鏡山書院石坊在焉。”此志在關于“清源山”的記述中還收錄了何喬遠撰寫的詩八首、碑記一篇。可以說何喬遠對清源山是非常熟悉的。

“三十六巖洞”說法在15世紀已出現

不過,“三十六巖洞”最早應該不是在明萬歷間提出來的。前引季本《六老峰》詩句:“洞天三十六,日覽詎能窮”,就應該早于明萬歷間成書的《泉州府志》和《閩書》。季本作此詩的時間可能有二:其一在建寧府推官任內,即明正德十二年(1517)稍后,因季本正德十二年中進士后即授建寧府推官,之后宦跡皆遠離福建,如是,則“三十六巖洞”的出現應早于明萬歷年間;其二則在嘉靖二十二年(1543)之后,季本由長沙府知府罷官后入閩游歷之時,《明儒學案·知府季彭山先生本》載:季本“罷官以后,載書寓居禪寺,迄晝夜寒暑無間者二十余年。而又窮九邊,考黃河故道,索海運之舊跡,別三代、春秋列國之疆土、川原,涉淮、泗,歷齊、魯,登泰山,踰江入閩而后歸”。如是,“三十六巖洞”的記載也應早于明萬歷年間。

繼續查考史料,還有兩處記載值得征引:

一是清乾隆版《泉州府志》載有一篇明代監察御史、湖州府歸安縣人慎蒙的《清源山記》,內云:“山在棠陰里,一名齊云山。裒廣四十里,郡之鎮山也……有三十六洞。”

慎蒙(1510—1581),字子正,號山泉,明浙江湖州府歸安縣人,嘉靖三十二年(1553)進士。慎蒙曾任福建漳浦知縣,編著有《天下名山諸勝一覽記》十六卷,又作《名山記》,系以明何鏜《古今游名山記》增選改編而成,萬歷四年(1576)成書。此篇記在《天下名山諸勝一覽記》中題為《泉山清源洞記》,不過未署撰者(同卷書中慎蒙所撰《九鯉湖記》等四篇游記題目下皆署“慎蒙”之名),果為慎蒙所撰,時間應在嘉靖三十二年(1553)后,慎蒙尚在漳浦知縣任內,亦早于明萬歷版《泉州府志》和何喬遠《閩書》五六十年。

二是清乾隆版《泉州府志》載有明代都察院右副都御史、山西巡撫朱鑒游清源山詩一首:

天下名山多,清源居第一。

三十六巖環,中有讀書室。

冠蓋相追隨,優游僅半日。

行云返岫遲,歸鳥投林疾。

回首各西東,何處尋行跡?

朱鑒(1390—1477),字用明,號簡齋,明泉州府晉江縣三十三都古店村(今屬鯉城區)人,后徙泉州城西忠孝坊。他于永樂十五年(1417)中舉人,翌年會試登乙榜,授湖北蒲圻縣(今赤壁市)教諭。歷官監察御史,巡按湖廣(今湖南、湖北兩省)、巡按廣東,山西左參政,山西布政使,都察院右副都御史、巡撫山西。朱鑒于景泰三年(1452)致仕返回泉州后,居家25年,廣交文人名士,游覽各處名勝古跡,留下不少詩篇。這首游清源山詩應該就是作于這段時間。

我們可以合理推測清源山“三十六巖洞”的說法在朱鑒返鄉之前就已經存在了,這樣的話“三十六巖洞”出現的時間至少比萬歷年間早一百多年。也就是說,清源山“三十六巖洞”的說法至少在15世紀中葉就已經出現了。

新增西洞天但未改舊說

明崇禎十年(1637),任職吏部稽勛清吏司郎中、回鄉省親的理學名儒林胤昌,在清源山中峰清源上洞(裴巖)西側新辟建一處巖洞——西洞天,正堂為吸清堂,另有寢室三間,護屋四檐。崇禎十年正月二日午刻,清源山鳴聲如雷,山僧告訴林胤昌,在裴巖西側,荒草頹垣,似乎山靈有待其辟建巖壑,以增名勝。林胤昌披榛往視,“見南臺俯拱,朋山來迎,千巖萬壑,真別一洞天也。”于是與翰林院編修遭罷歸的蔣德璟醵金庀材鳩工鼎建,“為堂一,為寢三,為護屋四,甫一月告成。眾疑有神助。”之后又筑偕樂亭,將裴巖東側傾圮的鐘樓改建為魁星閣。至此,西洞天景觀辟建完成,林胤昌親自作《西洞天記》。

崇禎十一年(1638),林胤昌與蔣德璟先后出山入朝。翌年八月,泉州颶風起,偕樂亭瓦木俱飏去,西洞天幾乎傾圮。崇禎十三年(1640),林胤昌再次修建西洞天,改護屋為朋來軒,易木構偕樂亭以石。清順治十四年(1657),林胤昌第三次修建清源洞、西洞天等景觀。

林胤昌在自撰的《西洞天記》中明確稱:“西洞天者,清源裴巖之西而別一洞天也。”清源山雖然新增一巖洞——西洞天,卻沒有改變清源山“三十六巖洞”的說法,人們仍然習慣性的使用“三十六巖洞”來概論清源山。筆者所知,在清朝就有如下數例:

清乾隆十六年(1751),泉州知府王廷諍重修清源洞。清太常寺少卿、南安豐州人陳大玠為作《重修清源洞記》,內載:“蓋郡乘所載,泉山為巖三十有六,今之圮者八九,而清源洞高踞絕頂。山者郡之鎮,洞則又山之主,洞湮山寂,郡失其瞻,豈復諸巖之比乎?”

賜恩巖亦是三十六洞巖之一

清乾隆三十八年(1773),郡人捐資重修賜恩巖,建大觀亭,塑五文昌神像,進士黃世德撰《大觀亭記》,內有:“賜恩巖舊無大觀亭,有之自乾隆辛未始。大觀亭舊無五文昌神像,有之自乾隆癸巳始。賜恩巖者,清源三十六巖之一,南唐刺史許先生稷蒙恩賜地,故名。”

清乾隆五十六年(1791),“方齋陳公、蔚圃林公同諸紳士公議興修”清源洞,十二月開工,翌年竣工,《公立碑記》載:“清源山為郡北巨鎮,高峰矗起,巖岫回環,峰稱三十有六,雖其舊址半屬湮廢,然稽之志乘,廢跡猶歷歷可考。”

清嘉慶九年(1804)九月,泉州紳士林文時同貢生王文耀修葺賜恩巖觀音殿、山門及石磴道,并撰書《重修賜恩巖記》,文稱:“清源三十六洞,賜恩實居其一。”

林孕昌檀樾祠原位于蛻巖附近,惜已湮沒。

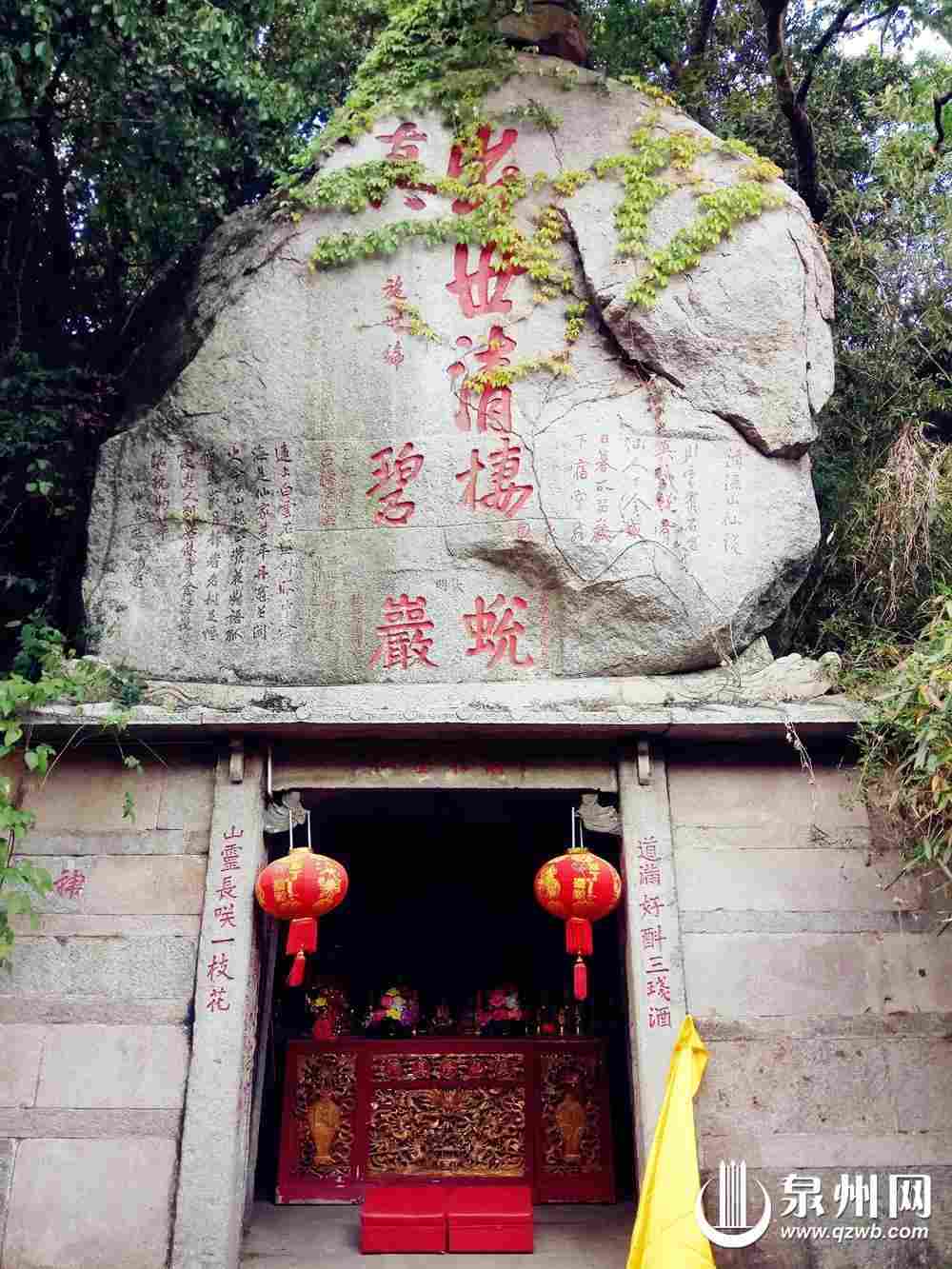

清嘉慶十年(1805),泉州紳士林文時、王文耀、黃清和、蔡澤曜等公修蛻巖裴仙祠,王恕思作《公修蛻巖前亭記》,內載:“清源為泉郡鎮山,古跡有三十六洞,而蛻巖踞清源之巔,又為三十六洞之冠。”

兩位名士曾撰寫專著

歷史上曾經有兩部以清源山“三十六巖洞”為內容的著作:明代晉江隱士丁衍夏的《三十六洞志》和清代許元烜《三十六洞考》,可惜都已亡佚。

丁衍夏(1518—?),號云浮叟,一號適適生,或號瞻亭主者,又號泰清丈人、五口山人,明泉州府晉江縣陳江(今晉江市陳埭鎮)人,正德十三年(1518)生。清乾隆版《泉州府志》卷之六十二“明隱逸”有傳。嘉靖四十年(1561),因倭患,丁衍夏舉家遷入泉州城中。丁衍夏“始居城西隅,已遷于北。其精廬故在北,遂以家徙。”他在清源山清泰巖筑廬隱居,“廬前后不數畝中一曲渟然,稍稍筑室其中,周樹刺桐代垣,疊石為關,門之而入,匾其軒曰‘山岳效靈’,亭曰‘瞻亭’、曰‘來鶴’、曰‘云浮’,石底流泉曰‘云英’,引以為曲水可觴,鐫旁石曰‘泰清隱君云廬’,客所命也”,簡直是一個“世外桃源”。萬歷十五年(1587),丁衍夏以古稀之齡在泰清云廬之山岳效靈軒完成弱冠時的宏愿,編就陳埭《丁氏族譜》。丁衍夏雖然年事已高,仍體力強健,上下山洞,持短竹杖而行。有時自舉小梯而去,以便他日再登。清源山有三十六巖洞,丁衍夏逐一搜奇探勝,撰成《三十六洞志》付梓,“山故有三十六洞,洞多榛莽,考圖經,遍索其處,裒為志,加梓焉。”

許元烜,字彥陟。清晉江縣人。清康熙五十三年(1714)舉人,授宜良令(宜良縣今屬云南省昆明市)。清道光版《晉江縣志》卷之四十六,“人物志宦績之七”有傳。傳文略云:“發社谷,建茶庵,購地為義冢。移龍廟以資灌注,設石凳以憩行人。修路修橋,施藥施棺。擴清監獄,別蓋女監,百廢俱舉。后以計典歸,年六十卒。”計典,古代對官吏三年考績的大計之典。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com