醫生上門、在家“住院”、醫保托底 泉州家庭病床試點觀察

當歲月染白雙鬢,行動漸趨遲緩,老人在家中如何及時獲得專業便捷的醫療服務?在積極應對人口老齡化的國家戰略指引下,泉州市聚焦民生關切,選取鯉城區、豐澤區作為家庭病床醫療保障服務全域試點,通過“醫生上門、在家‘住院’、醫保報銷”的模式,切實為年老體弱、行動不便的人群打通健康服務“最后一公里”。

截至目前,鯉城區大部分社區衛生服務中心可提供家庭病床服務,豐澤區更是率先開通家庭病床網上申請功能,居民通過線上平臺提交需求,無需出門便能啟動服務流程。這些舉措是泉州推進醫養結合高質量發展的生動實踐。

本期《封面縱深》,記者深入走訪多個申請了家庭病床的家庭,傾聽患者與家屬的心聲,了解這項服務是否切實幫助患者減輕就醫負擔、提高生活質量;同時,對話醫護人員與相關部門,探尋服務背后的保障機制、面臨的挑戰及未來規劃,呈現泉州家庭病床的實踐成果與待解課題。

醫生上門、在家“住院”、醫保托底

泉州“家庭病床”惠民顯效 醫護短板待補齊

鯉城醫生騎著電動車上門為老人施針,豐澤居民線上一鍵申請家庭病床——泉州以家庭病床為抓手,把醫養結合的政策暖意實實在在送到百姓家中,惠民成效正逐步顯現。但與此同時,醫護人力缺口讓服務難以實現“隨叫隨到”,設備頻繁搬運損耗增加成本等現實問題仍待破解。近日,記者深入探訪,了解這項民生服務如何平衡溫度與效率。

家庭醫生入戶為患者針灸

社區探訪

社區醫生上門施針 八旬翁腿麻緩解能起身

周五上午9點半,鯉城區海濱街道衛生服務中心中醫科的主治醫師王茹萍和康復治療師林宜順帶著針灸等設備,騎著電動車來到水門社區樓仔下,為81歲的林老伯提供家庭病床服務。

“阿伯這兩天睡眠如何?有沒有哪里不舒服?”王茹萍一邊詢問林老伯身體狀況,一邊為他開展頭皮、頸部、腰部及雙下肢針刺治療,同時結合電子針治療儀疏經通絡。“最近總覺得雙腿發麻,有時會頭暈。”林老伯回應道。隨后,林宜順為林老伯進行了30分鐘的康復治療。

一個多小時治療結束后,林老伯舒了口氣:“做完肌肉松快多了,之前腿僵得沒法屈膝。”他還能慢慢站起身,在旁人的攙扶下走幾步。

林老伯中風近10年,還患有腦脊髓炎、高血壓和糖尿病。去年10月,老伴為他申請了家庭病床服務。王茹萍在綜合評估后,將其納入家庭病床服務范圍,并制定個性化診療方案。接下來的3個月里,她每周一到周五固定時間上門為林老伯做康復治療。一個療程后,林老伯乏力癥狀明顯改善,符合范圍的治療費用通過醫保報銷結算。

臨終關懷陪走最后一程 整個家庭獲情感支持

今年3月,83歲蘇老伯被診斷為肺癌晚期,家人為他辦理出院回家安養,并申請了家庭病床。這是王茹萍接診的一例需要臨終關懷服務的病例,上門前她詳細了解了蘇老伯的病情。

第一次上門,王茹萍發現老人無法自主進食,全身乏力,咳嗽較為嚴重。與家屬溝通后,在簽約服務的8天里,她每天上午9點上門為老人檢測血壓、開展體格檢查,再由隨行護士靜滴輸液給予營養支持。醫生上門服務的幾天里,老伯意識好轉,能說話,可以短時間下地行走。

“我們實施的終末期醫療支持,核心目標是最大程度保障老年患者生命末期的身體舒適與安寧。”王茹萍說,這對年邁的夫婦常年獨居,蘇老伯的老伴年逾古稀,身患高血壓,獨自承擔照護老伴的重任。兩個兒子因工作繁忙,在父親生命末期難以全程陪伴與照護。醫護人員不僅為老人實施舒緩醫療,更同步為家屬提供居家護理指導及情感支持,幫助整個家庭應對哀傷與恐懼。“當老人臨床癥狀有所緩解時,家屬的心理壓力也能獲得相應疏解。”醫護人員表示。

協助患者進行肢體康復訓練

主治醫生變家庭醫生 每周上門照護帕金森老人

豐澤區83歲高齡的陳老伯患有帕金森病,家人為他申請了家庭病床。東湖街道社區衛生服務中心中醫館的柳奕川醫生,從陳老伯的主治醫生變成了他的家庭醫生。

在陳老伯家,柳奕川熟練地為他量血壓、診脈、觀察舌苔,全面了解老人的身體狀況。“藥要堅持吃,劑量需要根據情況調整。”柳奕川結合陳老伯的服藥量和每日用藥時間,給出了具體的用藥指導。

帕金森病的典型癥狀包括靜止性震顫、動作遲緩、肌肉僵硬等。陳老伯就出現了起步緩慢和轉身困難的情況。為幫父親緩解不適,陳老伯的兒女從香港購置了電動拔罐器,柳奕川仔細查看后建議:使用頻率不宜過高,隔天一次即可。除了小腿肌肉,大腿后側也可以適當使用。

“之前我去社區找柳醫生看病,覺得他醫術好,人也很好,就給老伴辦了家庭病床。社區醫生真的很辛苦,下班后還會熬好藥送到我家。”陳老伯的老伴說。

檢查老人的身體狀況

多跑路送醫上門 獲得認可全家簽約

帶著“社區醫生進家庭服務包”,鯉城區浮橋街道社區衛生服務中心慢病管理科醫生黃啟文與健康管理師吳欣茹一起驅車前往金浦社區——這次,他們是專程為70歲的吳阿伯做家庭病床服務的。入戶后,吳阿伯的老伴熱情地遞上了礦泉水。

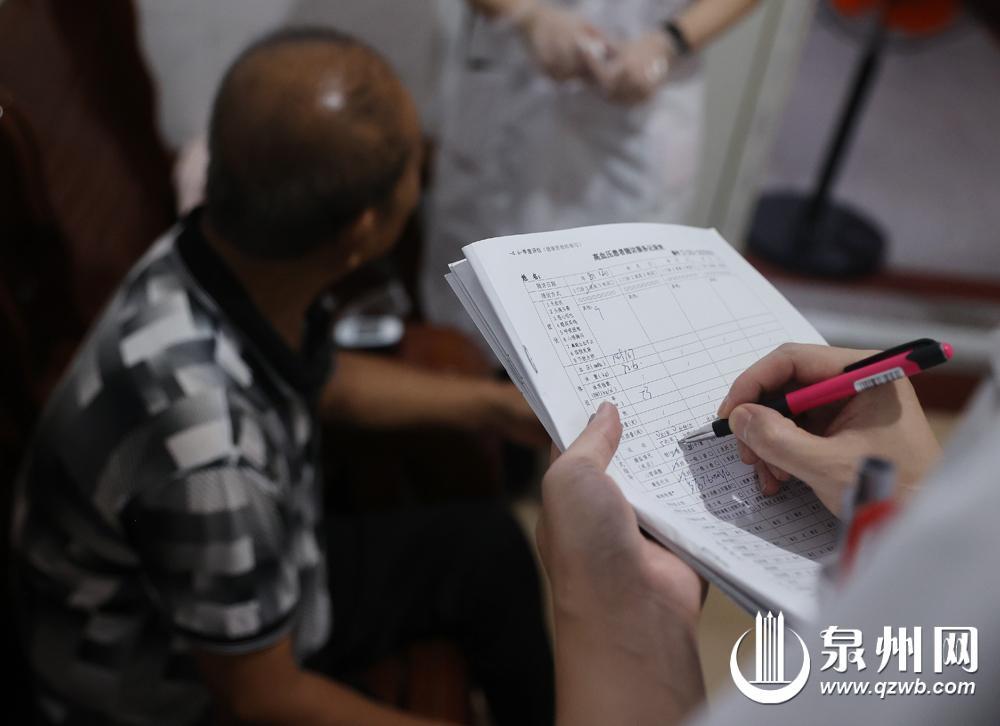

吳阿伯患高血壓20年,伴有慢性腎功能不全、高尿酸血癥等疾病。由于雙下肢水腫導致行動不便,黃啟文每季度安排3次上門,為他做體檢和治療。

吳欣茹從服務包中取出體重秤、血糖測試儀等設備,逐一為吳阿伯測量身體數據。黃啟文俯身詢問:“阿伯,最近走路順不順暢?”同時將隨訪情況仔細記錄在服務表上,隨后開展艾灸治療。艾條點燃后,他將艾灸盒固定在老人腿部,艾草的清香很快在屋內散開。

“做了幾次艾灸后,我兩腿酸痛感明顯減輕。”首次體驗家庭醫生上門服務后,吳阿伯深感便利,當即讓家人前往社區醫院門診,全家六口人指定簽約黃啟文作為家庭醫生。如今,家人遇到感冒發燒等健康問題,都會第一時間咨詢黃醫生。

為腦卒中后遺癥患者更換胃管

家庭醫生進養老院 養老床畔有“醫靠”

鯉城區金山社區慈心養老院80歲的洪老伯也是家庭病床醫療保障服務的受益者。因腦卒中后遺癥行動不便,洪老伯從去年至今已接受家庭病床上門服務近百次。每天下午,鯉城區海濱街道衛生服務中心的家庭醫生團隊會按時上門,為他進行針灸和肢體康復治療。“醫生每天都來,配合專業護理,老伴精神狀態挺好。”洪老伯的妻子林阿婆說。

慈心養老院屬于康養型養老院,目前入住的21人都是高齡老人,有18人為失能或半失能老人,最高齡93歲。養老院主任戴藝介紹,護理員日常負責老人的飲食起居,但老人年事已高,頭疼腦熱是常有的事,長期臥床的老人需要換尿管、霧化、吸痰等治療。為了讓老人獲得專業的護理服務,去年年底,養老院符合條件的老人都簽約了家庭醫生,醫生會按時上門在“養老床”前提供診療服務。

“有時老人半夜突發胸悶、頭暈,家屬無法及時趕到,就會第一時間聯系家庭醫生處理。”戴藝說,每次醫生上門給老人檢查都可以用醫保結算。現在家屬能按需申請家庭病床,有專業醫療資源介入,對養老護理服務是一個很好的補充。

家庭醫生詳細詢問老人用藥情況

保障舉措

實行先診療后付費 醫保支付周期不超3個月

家庭病床的“暖心”,離不開醫保政策的“托底”。根據規定,家庭病床服務對象每個治療周期視作一次住院,醫保支付時限每周期不超3個月,每個年度醫保支付次數原則上限于2次以內。開展服務的機構與醫保經辦機構簽協議明確權責,建床期間醫保基金支付的費用,由機構與醫保經辦機構按規定結算。

鯉城區海濱街道社區衛生服務中心執業醫師林燦嫻舉例介紹,有居民3個月內接受20多次上門服務,醫療服務總費用出院時是6000多元,醫保報銷后自費五六百元,實行先診療后付費。

據了解,去年以來,鯉城區已辦理家庭病床78人次。長期臥床不起、行動不便,屬于中風癱瘓康復期、惡性腫瘤晚期、骨折需要進行牽引和臥床治療,以及符合住院條件的高齡老人(70周歲及以上)因特殊情況有住院需求的,均可在家享受醫療服務,并按住院待遇納入醫保報銷。

泉州市醫保中心鯉城分中心協議與服務評價股股長潘志生介紹,定點醫療機構也可以根據所在區域特點、人口規模和年齡結構,結合自身服務能力,開放家庭病床建床數。這不僅能解決行動不便老年人、慢性病患者“最后一米”的就醫難題,還能顯著減輕患者家庭的經濟與照護壓力。

簽約醫聯體上“保險” 發現急重癥及時送醫

每次結束上門服務,王茹萍一回到單位,就要馬上投入門診工作。“如果簽約家庭病床,醫生會先根據簽約患者的訴求,先給予診療服務。”王茹萍說,每位醫護人員都有本職的醫療工作,遇到需要上門服務的時間段,她會先把門診排開。

“醫生上門服務,能從細微處發現患者的一些異樣。”王茹萍在一次上門看診時,聽到老人說頭暈、眼睛痛得睜不開,便感覺不對勁,第一時間聯系家庭醫生團隊的五官科醫生會診,老人被診斷為急性青光眼。王茹萍讓家屬先為老人辦理家庭病床撤床出院,再聯系專科醫院為老人實施手術,避免老人因誤診而致失明。

王茹萍說,在上門服務時發現患者有并發癥的情況不少。一些長期臥床的病人,如果護理不當,易出現褥瘡,待家屬發現時往往病情已較嚴重。還有部分老人在疾病后期易誘發肺炎,醫生做定期檢查就能防患于未然。“一旦發現有急癥,我們會及時通過泉州市第一醫院醫療集團遠程會診系統申請會診,有需要的第一時間可轉診急救。”

待解問題

上門服務常要延時工作 資源配備尚“供不應求”

鯉城區海濱街道社區衛生服務中心于2024年8月獲批并啟用家庭病床服務。“醫生完成上門服務后,要馬上趕回門診,常常需要延時工作。”該中心黨支部書記黃飛龍介紹,中心現有20余名注冊醫師、護士具備家庭病床服務資質。然而,由于日常門診接診量接近飽和,部分醫護人員難以常態化保障患者的上門診療需求。“外出一趟要花一兩個小時,有時只能錯開門診時間,還有的要拖班,或由其他醫生代班,保障門診病人的求診需求。”黃飛龍表示,社區地處老城區,居民多分布于街巷中。醫護人員上門服務,需自行攜帶診療設備騎車前往。設備頻繁搬移,若再遇到極端天氣影響,易造成儀器性能損耗與運維成本上升。

“隨著服務覆蓋患者數量持續增加,現有醫護人力與設備配置將面臨缺口。”黃飛龍建議,為家庭病床服務人員開通預約制公交“小白”服務,提供醫護上門“點對點”接送,從而提升出勤安全性與設備儀器轉運穩定性。

轄區有多位居民咨詢關于提供“居家安寧療護服務”的可能性。黃飛龍表示,隨著家庭病床服務的深化拓展,若醫護人員配置得到充實,中心將著力推進相關服務能力建設,回應群眾對生命末期醫療照護的迫切需求。

線上申請簡化流程 仍有部分需求無法滿足

豐澤區東湖街道社區衛生服務中心副主任康桂芳介紹,中心自去年5月開始實行家庭病床以來,共收治家庭病床16人次,總計上門185次,涉及醫務人員20余人,患者政策范圍內費用醫保報銷比例達90%以上。

“以往居民申請家庭病床可能需要現場辦理,對于行動不便的老年人及其家屬來說多有不便。”豐澤區東湖街道社區衛生服務中心副主任李萍萍表示,如今豐澤區率先搭建家庭病床線上平臺,通過“i豐澤”小程序填寫資料并上傳,足不出戶就能完成申請。中心在收到申請后,會及時安排家庭病床服務團隊上門評估,大大縮短了從申請到服務開展的時間。

“家庭病床的收治范圍相對有限,要完全覆蓋全年齡段患者的需求較為困難。”柳奕川介紹,在實際工作中,因為中心醫護人員較少,又需要兼顧門診患者需求,不能完全做到隨叫隨到,需根據患者具體情況協商進行診療。此外,家庭病床患者對靜脈輸液需求較高,但是靜脈輸液不良反應風險較大,家庭病床條件有限,所以上門靜脈輸液尚難以實行。

部門解讀

市衛健委:扎實推進家庭病床建設

近日,市醫保局、市衛健委聯合印發《關于推進家庭病床醫療保障服務高質量發展的通知》,全面提升我市醫療機構提供家庭病床服務工作水平。

市衛健委相關負責人介紹,家庭病床的服務流程包括四步:申請評估,患者或其法定監護人線下提交申請,并由相應醫療機構進行評估與醫保備案確認;建床管理,包括簽訂服務協議、制定個性化服務方案及建立電子檔案;實施服務,醫療機構按計劃上門提供診療、記錄服務情況并完成雙向轉診銜接;撤床結算,包括康復情況評估、醫保結算及歸檔隨訪。

此外,家庭病床服務遵循“安全有效”的原則,提供非創傷性、不容易失血和不容易引起嚴重過敏的項目。服務主要有以下幾類:定期上門查體、觀察病情和進行符合規定的診療,根據患者病情需要,按需開具處方、開展檢查化驗項目;治療項目包括針灸、推拿等中醫服務項目,外科換藥、肌肉注射、皮下注射、口服化療、導尿、物理理療、導管護理、造口護理、治療性灌腸、霧化吸入治療、壓瘡的預防及護理、與收治疾病相關的醫療康復項目等醫療護理服務項目;檢查項目包括但不限于血常規、尿常規、大便常規及隱血、心電圖、血糖、動態心電圖、動態血壓、生化、電解質、床旁超聲等。

市醫保局:強化全過程監督管理

記者從市醫保局了解到,截至目前,我市有283家醫保定點醫療機構為參保群眾提供家庭病床醫療保障服務。截至7月底,全市已開通家庭病床參保患者217人次,其中有中風癱瘓康復患者33人次,惡性腫瘤晚期患者30人次,高齡老人參保患者102人次,49人次享受家庭病床終末期舒緩治療的“臨終關懷”服務。截至7月底,全市家庭病床參保患者出院結算醫療總費用113.33萬元,醫保基金支付100.14萬元,患者實際報銷比例達88.36%。

市醫保局醫藥服務管理科科長肖劍欽介紹,為保障家庭病床服務水平,讓參保患者和家屬減輕負擔,我市在確定鯉城區、豐澤區為家庭病床醫療保障服務全域試點后,會逐步擴大至其他縣(市、區),最終實現全覆蓋。醫保部門將通過定期對醫保定點醫療機構開展家庭病床醫療保障服務的指導評價工作,督促醫療機構制定并公布服務指引、收費項目和醫保待遇政策,以線上、線下多維服務形式進行建床,規范開展查床、護理、會診、轉診等服務,健全完善上門、隨訪管理機制,并通過不定期開展醫療機構使用醫保基金行為專項檢查、“飛行”檢查、交叉檢查等方式,強化對家庭病床服務全過程監督和管理。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com