咧嘴大笑的石獅子、摸魚偷懶的托塔力士 千年古剎的“戲精天團”

在泉州開元寺的晨鐘暮鼓間,一群“千年頂流”正以全新方式圈粉年輕人:咧嘴大笑的石獅子、摸魚偷懶的托塔力士、真假難辨的白鴿脊獸……這些文物通過“顯眼包”式人設破圈,成為社交媒體上的表情包之王。當嚴肅的文物保護遇上互聯網時代的敘事方式,一場跨越千年的文化對話正在上演。

表情包之王

戲精獅的“職場生存法則”

藝名:戲精獅(表情包頂流)

職業:寺廟安保兼賣萌專員

技能點:花式懟臉、職業假笑、暗中圍觀

尋訪暗號:漫步寺中,多處能偶遇形態各異的“獅同事”

賣萌的戲精獅,擅長職業假笑、暗中觀察。

開元寺的石獅子,大概是全網最懂“情緒管理”的打工人。作為“寺廟保安”,它們的副業是賣萌,偶爾還“兼職”花式懟臉、職業假笑——網友賜名“戲精獅”,堪稱“表情包之王”。

有游客將開元寺稱為“百獅園”,漫步寺中,不時就能撞見形態各異的“獅同事”。在弘一法師紀念館門前,至今還能看到四只一字排開呈現唐宋五代風格的石獅。而寺內最多的,是那一對對綠輝巖獅子,它們也最為講究——胸前掛著須纓鈴鐺,腳邊繞著中國結,雌獅腳旁的幼獅與繡球,藏著“繁衍生息”“腳踩寰宇”的老輩祝福。而西塔前,一對呈宋元時期特征的石獅則最叛逆,別家看門獅都是一左一右對望,它們偏要反著來,趴臥在白色花崗巖底座上,自帶“你們不懂我”的呆萌高冷范兒。

最有趣的是那些“表情管理失控”的獅子:有的咧嘴大笑到露出舌頭,有的直立扭腰搖頭擺尾,還有一對“歡喜冤家”成了網紅——雄獅踩繡球笑得燦爛,雌獅卻板著臉瞪它,游客戲稱“像剛吵完架的夫妻”。

不過,別看獅子現在是“本土神獸”,漢代以前中國壓根沒有實物。西漢絲綢之路打通后,西域諸國才把獅子作為貢品送。泉州文史前輩陳泗東在其著作《幸園筆耕錄》提及,泉州石獅分“守門獅”和“風獅”:守門獅必為一對雌雄,左顧右盼;風獅則獨來獨往,直盯前方,威遠樓前的那只就專司“鎮全城風水”。從貢品到“守護神”,獅子在泉州完成了“職場升級”,成了古城最鮮活的歷史注腳。

摸魚冠軍

托塔力士的“擺爛哲學”

藝名:托塔力士(摸魚大師)

職業:佛塔托舉氛圍組(主業摸魚)

技能點:工位擺爛、花式躲查崗、托塔近千年不松懈

尋訪暗號:西塔須彌座轉角處,蹲守“蹲工位”的矮胖身影

托塔力士(塔奴),佛塔氛圍組,擅長偷懶“摸魚”。

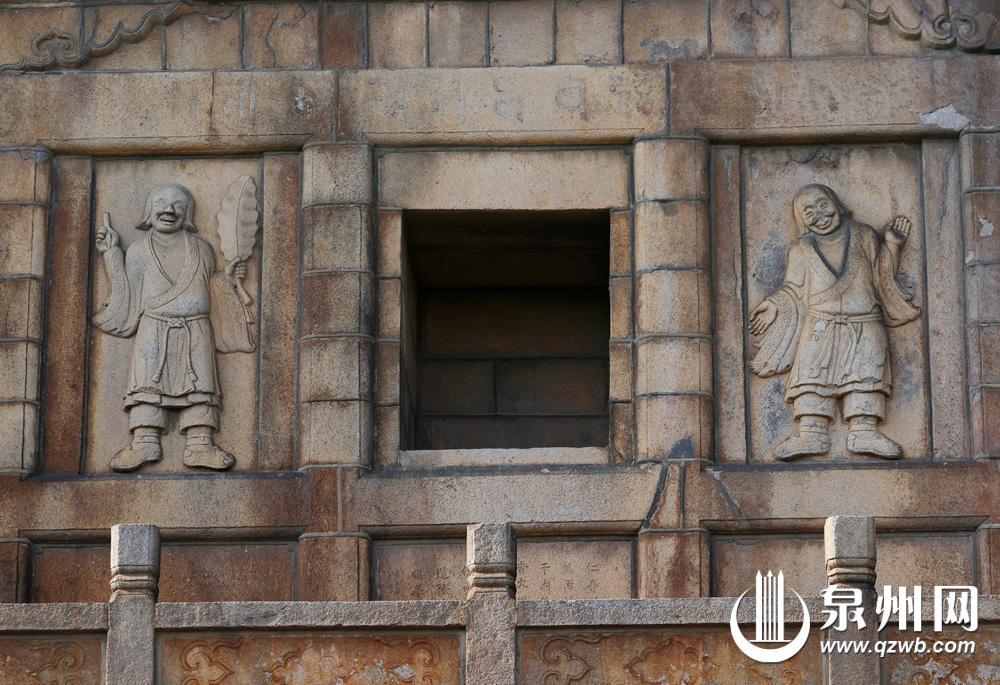

西塔須彌座轉角處的托塔力士

開元寺雙塔的基座上,藏著一群“摸魚大師”——長約40厘米、寬約30厘米的托塔力士。作為“佛塔氛圍組”,它們的主業是“擺爛偷懶”,副業是“花式躲老板”,藝名“塔奴”,卻把“摸魚”摸成了藝術。

這些力士來頭不小,是佛教里的“大力神”。古人相信,建筑要穩固,得有金剛力士托著,所以塔的基座、屋檐收角處總少不了它們。但因為空間有限,力士們常常只能“委屈”成矮胖身材,看起來像在“蹲工位”。

在《泉州東西塔》中,王寒楓表示,這種“侏儒托舉”的造型,最早能追溯到印度桑奇大佛塔,傳到中國逐漸演變成了托塔力士。開元寺的力士們有的歪著身子,有的縮著肩膀,仿佛在說:“工作嘛,差不多就行。”但其實它們默默托了近千年佛塔,把“擺爛”和“靠譜”融成了一體。

鴿王冠軍

白鴿脊獸的“聽經往事”

藝名:翼不動·咕咕俠(真假鴿王得主)

職業:大殿屋脊氛圍組

技能點:以假亂真,憑“靜止術”贏過真白鴿

尋訪暗號:面向大雄寶殿,抬頭盯緊屋脊C位

真假鴿王,寺廟氛圍組。

開元寺大雄寶殿的屋脊上,站著一群特殊的“氛圍組”——不是龍、鳳、獅子這些常規脊獸,而是一只只白鴿。它們藝名“翼不動?咕咕俠”,曾憑“以假亂真”拿下“真假鴿王”冠軍。其實,這些白鴿的背后藏著一段“白鴿聽經”的傳說。

脊獸這東西,漢代就有了,最早是正脊兩端的“鴟尾”(一種鳥尾造型),宋代《營造法式》定了規矩,清代才徹底定型。但開元寺大雄寶殿重檐歇山頂的雙重屋脊上,不是“規矩”的脊獸,而是分別站著7只白鴿(有兩處已有缺失),成了獨一無二的風景。

老泉州人會講,這和一只聽經的白鴿有關。據說有只白鴿總來寺里聽高僧講經,后來轉世成了和尚,翻譯了不少經書,腋下還留著鴿毛。另一個版本的傳說更為動人:明朝時,歷經兩次大地震的開元寺大殿破損,但又沒錢修繕。有一天,一只白鴿從破了洞的房頂掉下來摔死了,寺中僧人垂憐埋了它,并發愿重修大殿。不久,寺里來了個要出家的少年,告訴僧人自己愿意托缽化緣。終于,重修大殿的錢有了!少年卻積勞成疾,坐化于寺中。師父發現,他肩上長滿白鴿毛——原來他就是僧人曾埋葬的那只白鴿。僧人感念其義舉,便在屋脊安了白鴿脊獸。

這些白鴿脊獸,站在殿頂聽了幾百年風雨,把“感恩”“守護” 的故事,融進了磚瓦之間。如今游客抬頭看時,仿佛還能聽見翅膀扇動的聲音,混著大殿里的誦經聲,成了活的傳說。

喜劇雙將

和合二仙的“即興表演”

藝名:和合二仙(雙塔笑星搭檔)

職業:東西塔駐場相聲演員

技能點:即興喜劇、對口相聲、自帶二人轉范兒

尋訪暗號:東西雙塔的二層南面,鎖定笑開花的浮雕組合

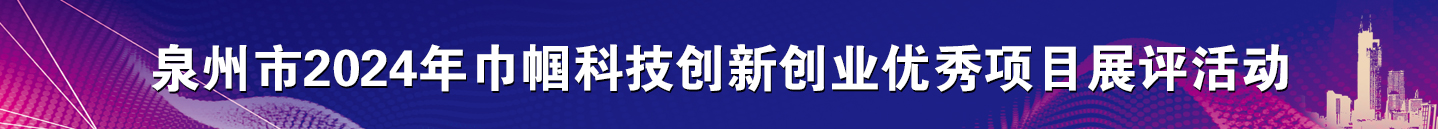

西塔二層的喜劇雙將,擅長即興喜劇、相聲、二人轉。

開元寺東西塔的二層,各住著一對“駐場相聲演員”——寒山與拾得,這倆藝名“喜劇雙將”,擅長即興喜劇、相聲,連二人轉的范兒都有。

位于東塔二層的浮雕里,寒山剪著短發,左手捏念珠,右手指點拾得;拾得左手拿經卷,右手翹小拇指逗他,兩人臉上都笑開了花。西塔二層的浮雕更講究:寒山戴樺皮冠,右手握筆,左手執一張芭蕉葉;拾得歪著頭,伸手舒掌,腰里還別著個小鈴鐸,像在說:“來,給你唱段兒。”

清雍正十一年,皇帝封寒山為“和圣”、拾得為“合圣”,“和合二仙”成了象征團圓和睦的神仙。如今在開元寺的塔上,他們還保持著嬉笑的模樣,把“包容”“歡喜”刻進石頭里,像在對每個游客說著泉州人再熟悉不過的那句:“人生海海,輸贏笑笑。”

打工人代言

憨番的“抬厝角日常”

藝名:憨番(海絲打工人代表)

職業:厝角抬舉專員

技能點:彎腰負重神還原職場日常,藏著“同心協力”密碼

尋訪暗號:進大雄寶殿前,連廊石柱上的“搬磚人”

憨番抬厝角像極了當代打工人現狀

在開元寺的角落,還藏著一群“抬厝角”的打工人 ——“憨番”。它們藝名就叫“憨番”,職業是抬厝角,像極了當代打工人現狀:彎腰負重,卻一臉認真。

中國營建大師、閩南傳統民居營造技藝非物質文化遺產國家級傳承人蔣欽全揭秘,這叫“憨番抬厝角”或“番仔抬斗”,藏著泉州人的“海絲記憶”。歷史上泉州人“向海而生”,不少人前往東南亞創業,致富后返鄉蓋大房子(閩南叫“起大厝”),帶回的南洋傭人被稱為“番仔”,多干體力活。于是,建筑上就有了這些“憨番抬厝角” 的形象,既是對現實的記錄,也藏著“同心協力”的寓意。

這些“憨番”多在寺廟、石塔中出現,普通民居少見,只有少數“番仔樓”偶能見到。它們大多身著藍色短上裝、綠色短下裝,或彎腰或半跪扛著厝角,表情里沒有抱怨,只有踏實——像極了那些漂洋過海討生活的人,把辛苦藏在笑容里,把希望刻進家鄉的磚瓦。

如今看這些“憨番”,仿佛能看見當年泉州港的帆影:商船往來,人聲鼎沸,有人出去闖蕩,有人把故事帶回故鄉,最后都成了建筑上的印記。

捉迷藏冠軍

蜈蚣的“地下秘密”

藝名:隱藏的蜈蚣(躲貓貓王者)

職業:寺廟捉迷藏專員

技能點:終極隱身術,藏到連老泉州人都未必識得

尋訪暗號:大雄寶殿前月臺須彌座第一級石階,遇水更顯真身

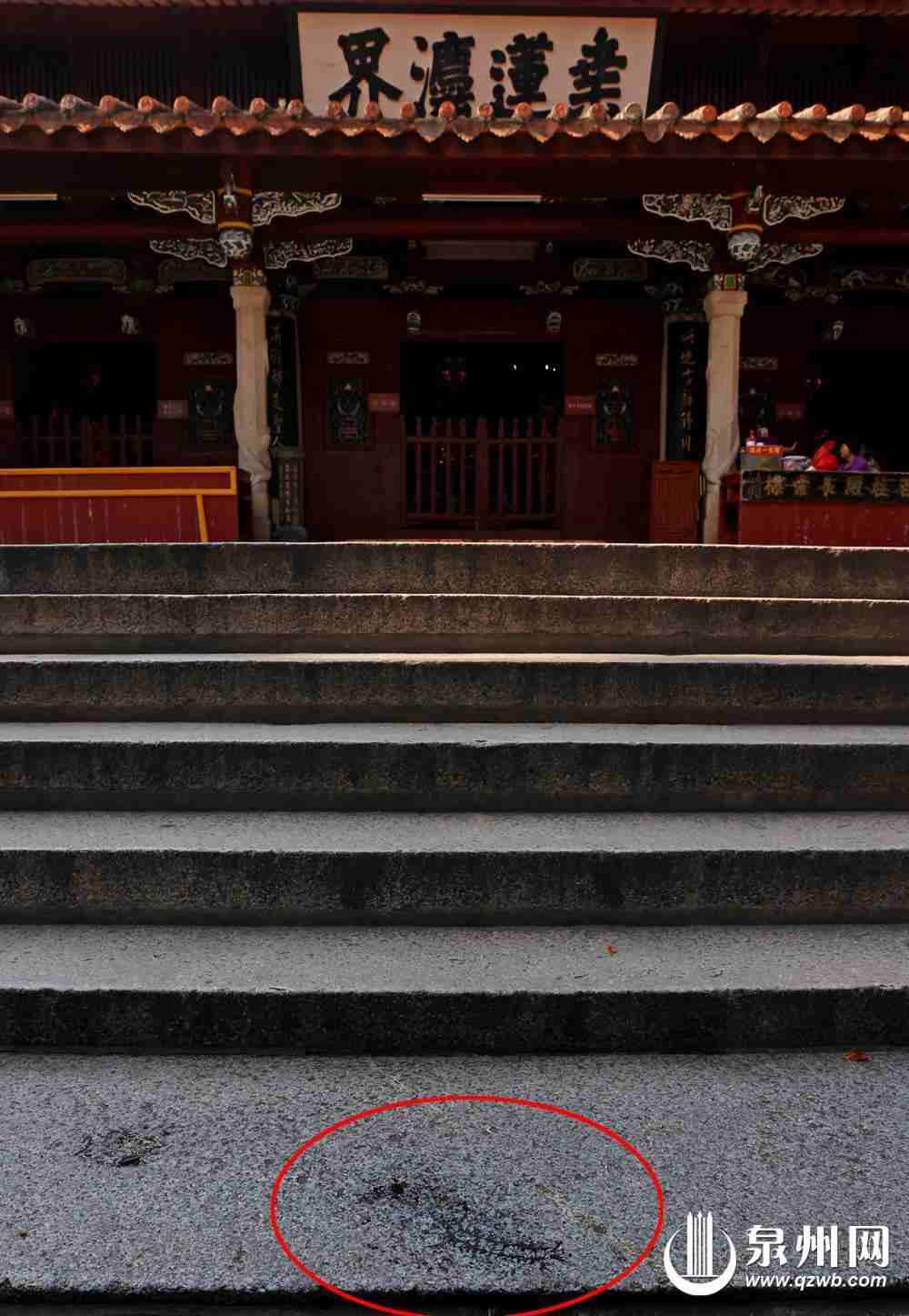

大雄寶殿前月臺須彌座的第一級石階上,隱藏的“蜈蚣”,擅長捉迷藏。

開元寺拜庭往大雄寶殿前月臺須彌座的第一級石階上,藏著個“捉迷藏冠軍”——一只手掌長短的蜈蚣石刻,藝名“隱藏的蜈蚣”,曾獲“捉迷藏大賽”冠軍,因為它藏了太多年,連老泉州人都未必知道。

這只蜈蚣刻得很細,頭尾觸須清晰,獨個兒趴在石階上,旁邊啥也沒有。關于它的來歷,有個傳說:鄭成功的父親鄭芝龍為保佑兒子出海,聽高僧指點,在大雄寶殿重建時埋了兩只蜈蚣鎮邪。但問遍寺里師父和泉州學者,都沒在書上見過相關記載。而另一個說法則來自寺中僧人,據說當年大雄寶殿重修,上梁總也上不去。有人說寺址在“蛇穴位”,得刻只蜈蚣鎮住。結果上梁真成了——當然,這也只是老一輩的傳說,沒有文字記錄。

從戲精獅到藏蜈蚣,開元寺的這些“顯眼包”,恰恰是泉州的“文化密碼”。它們站在建筑上,藏在石階下,把宗教、貿易、傳說、煙火氣都揉進形態里,笑著鬧著,就把千年歷史講成了生動的故事。來這兒的人,看的是石是瓦,讀的卻是一座城的包容與堅韌。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com