泉州最后一位文狀元吳魯故里——南郊“人文磁場” 世家名人輩出

晉江市池店鎮作為泉州南門外首站,自古便是人文薈萃之地。此地既有閩南首位進士歐陽詹的故居,也是泉州最后一位文狀元吳魯故里。獨特的地理位置,使池店成為郡城世家擇居講學、歸隱終老的鐘靈毓秀之所。趙恒(特峰)以理學世家之姿,晚年隱居于茂趣山,與鄉民同樂,展現了科舉世家“仕優則隱”的儒士風骨。魯旗陳氏與龍興里木塔的奇緣,揭示地方家族竭力維系科第昌盛的努力。而秦鐘震仙店軼事,雖似詼諧傳說,卻隱指池店的“人文磁場”吸引力。重溫這些故事,共同追溯池店賡續文脈的在地智慧,可為當代鄉村振興提供歷史注腳。

趙特峰:

茂趣樂桑榆 李贄贈匾額

趙恒,字志貞,號特峰,世泉之晉江人,出生在郡城西之井下里一個以《春秋》之學著稱的理學世家。少年師從留子陳先生(嘉靖七年舉人)。祖父趙瑺,弘治元年(1488)進士,官至戶部郎中。趙瑺為官清廉,直言敢諫,歸家時囊中僅二十余金,獨以品行、經術遺訓子孫,所著有《春秋管見》若干卷。

趙恒為歐陽深所撰的《都指揮歐陽公平倭碑》 (黃真真 供圖)

趙恒,十三歲充郡弟子員,嘉靖十三年(1534)鄉試第五名,讀書武夷山中。嘉靖十七年(1538)登進士第,授袁州教授,遷國子監丞,尋改南歷官南戶部江西司主事、工部員外郎、南戶部云南司郎中、浙江鹽運司同知至姚安知府。民國時期《姚安縣志·人物志·官師》載其于嘉靖三十二年(1553)任云南姚安知府,稱其“學問宏博,才識敏捷,治奸匿尤嚴,每留心民事耳。”所著《莊子涉筆》《史記涉筆》《春秋錄疑》行于世,此外有《忠愛堂稿》《經濟錄抄》及文集若干卷藏于家未傳,其中《春秋錄疑》與蔡清的《四書》《易經蒙引》并為后學指南,一時紙貴。他還參與隆慶《泉州府志》的纂輯,可惜諸著作今散失無徵。趙恒為同一時期抗倭名將歐陽深所撰的《都指揮歐陽公平倭碑》近年出土,彌足珍貴。

特峰先生“仕止郡守,優游泉石者幾五十年”。在他九十歲時筑精廬于茂趣山中(今池店鎮茂厝村),種植花竹,飼養池魚,隱居講學,足跡不窺城市。他還經常到田間地頭看農夫種植莊稼,問農事聊家常,“興至則跨驢戴笠,或與田叟牧豎摩肩而嬉,直以野人爭席為快。”可見他雖貴為進士、高官,為人隨和,不拘禮節,很快和當地百姓人家打成一片,和他們開玩笑、爭椅凳,其樂融融,自己沒有絲毫的優越感和距離感。“縉紳學子,樵夫牧豎,望公至,如麟鳳乍睹矣。”“當九褻(通秩)時,曾一應賓筵,形神健王,不掖不杖,俯仰拜起,弗爽尺寸,殆翩翩乎欲仙矣。”真可謂仙人擇仙境,仙境有仙居。天地造化,即便是高官顯貴都不能享有。先生德才俱全,可惜隱退過早,士人曾嘆喟:“先生經術似嚴彭祖,而弗參石渠之論難;宦跡似郭細侯,而弗遇建武之延登。”即其學問造詣堪比西漢著名經學家嚴彭祖,卻未能參與石渠閣的學術論辯;他的仕途經歷類似東漢初年名臣郭伋(細侯),卻未能得到重用。又曰:“爰斂厥未競之施,以昌燕貽、綿壽祉。”而這又是多少人可遇而不可求之美事。萬歷三十二年(1604)五月三日先生以壽九十四終,“吾郡士民咸以天不恝遺一老為悵云。”配王夫人,正德五年(1510)舉人王翊之女,先于先生而卒。“先生嘗營樂丘于邑茂趣山之原,葬其先配王恭人。”(黃鳳翔《特峰趙先生九十壽序》《中憲大夫、云南姚安府知府特峰趙先生暨配贈恭人王氏合葬墓志銘》)

據黃鴻源《茂厝史話》介紹:“故老稱唐時茂厝景色秀麗,滿山春花、野菊,林木繁盛,鳥語花香,一派世外桃源之景象。”茂厝亦因北宋太尉董興(俗稱“董楊公”)及其家族三個墳墓擇吉于斯而名。特峰先生早年就看上這一佳地,亦為自己百年之后“營樂丘”,故王恭人去世后擇葬于斯。晚年,先生筑書舍于斯,隱居于斯,更重要的是為了歸于斯。茂厝鄉人稱先生暨配王恭人和合葬墓為“趙公墓”,墓今已不存,位置大約在今茂盛石材廠后。

李贄贈予趙恒的“鄉賢名宦”匾額(黃真真 供圖)

趙恒家族還是典型的科舉世家,除了祖父趙瑺中進士之外,長子趙日新,隆慶五年(1571)進士;三子趙日崇,萬歷四年(1576)舉人。孫趙世典,萬歷十四年(1586)進士;趙世徵,萬歷二十三年(1595)進士。這在明代科舉極盛的泉州府,祖孫三代進士也僅三家,其中晉江兩家;兄弟成進士的有二十四家,其中晉江十九家。可見,趙家在人文薈萃、科宦鼎盛的明代泉州、晉江仍占有重要地位。明代著名思想家李贄,萬歷五年(1577)任姚安知府,曾贈特峰先生“鄉賢名宦”匾額,表達對這位德隆望尊的鄉先達及前任的景仰之情。該匾懸掛于趙氏大宗祠,至今尚在。

魯旗陳:

興文有奇緣 科宦傳世家

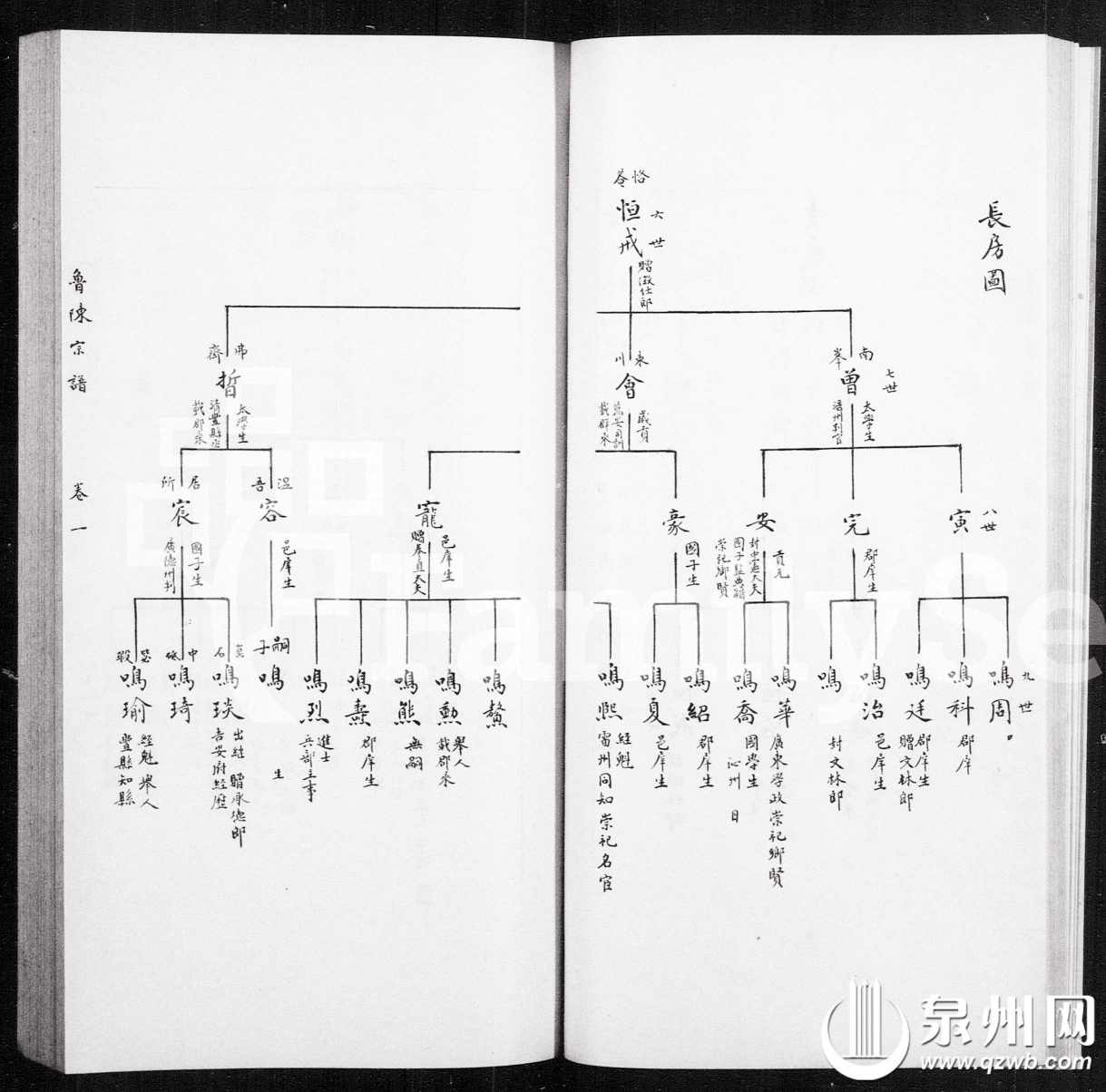

魯陳宗譜(資料圖)

魯旗陳氏是明代后期、清朝初期泉郡、晉邑典型的科宦世家。《魯陳宗譜》“一世祖和齋公”按語曰:“趙特峰《歉吾公(恒遜)墓志》云:宋慶元間有為校書郎者徙郡南門,五傳至樸齋公徙居西子門外,則和齋公之前已籍矣。校書(郎)永春譜諱模……”這位樸齋公列宗譜第三世。至四世“素履公,諱勤應,樸齋公季子,天性孝友……贅于魯,魯公無嗣,置祀田祠宇,俾子孫奉其祀……晚歲值邊警,以尚義輸財賜冠帶焉。葬三十五都龍興山,男永……公墓近龍興寺,有木塔似文筆峰,塔嘗傾圮,吾宗重修之。”清道光志卷50《人物志·孝友》“陳永”條還述其家族淵源,提及陳永“命子孫世主其事,著為家令。父聞喜曰:‘是能畢吾志者。’后人目為魯旗陳氏。”后來,五世陳永(愧庵公)暨妣汪氏、六世陳恒戒(恪庵公,愧庵公長子)分別葬在陳應勤(素履公)兆宅之左右。

陳永,弘治間歲貢,應天府訓導,是家族第一位貢生。有子四:恒戒、恒檢、恒遜、恒恕。恒遜子敦質,譜名陳著,嘉靖三十一年(1552)舉人,開科明代魯旗陳氏。至萬歷十四年(1586),九世陳鳴華(傳承世系:恒戒—曾—安—鳴華)登進士,開魯旗陳氏進士科。其后家族科甲連登,簪纓繼起,有明一代魯旗陳氏有文進士4人,鳴華之外還有:萬歷三十五年(1607)進士陳鳴烈(鳴熙弟,恒戒—會—寵—鳴烈),崇禎七年(1634)進士陳豐頊(恒戒—曾—寅—鳴周—景奎—豐頊)、崇禎十五年(1642)“欽賜進士”陳仕奎(恒戒—曾—完—鳴治—仕奎)。文舉人有11人,陳敦質之外還有:陳鳴熙(萬歷七年舉人,恒戒—會—寵—鳴熙)、陳鳴勛(鳴熙弟,萬歷十三年舉人)、陳鳴瑜(萬歷三十一年舉人,恒戒—晢—宸—鳴瑜),陳翀奎(萬歷十九年舉人,恒戒—曾—完—鳴南—翀奎)、陳景奎(萬歷二十八年舉人,恒戒—曾—寅—鳴周—景奎)、陳昆奎(鳴熙子,萬歷三十四年舉人)、陳位奎(仕奎弟,萬歷四十年舉人)、陳鳴嵓(天啟元年舉人,恒遜—音—羲—鳴嵓)、陳晶奎(天啟四年舉人,恒戒—曾—寅—鳴廷—晶奎),陳鳴華孫豐陛(崇禎三年舉人,鳴華—炳奎—豐陛)。至于武舉人、貢生、秀才數十人,不詳列。魯旗陳氏家族以業儒起家,經過幾代人的不斷努力成為泉郡聞名的科宦家族,其盛況延續至清初。如陳振羽,鳴瑜孫,清順治十四年(1657)舉人;陳寶鑰,鳴華曾孫,南明隆武二年(1647)舉人;陳庚元,振羽子,康熙四十七年(1708)舉人;陳士芝(恒遜—魯—叔揆—鳴鑾—允錫—善—士芝),康熙五十二年(1713)恩科舉人等。

魯旗陳氏對龍興里那座似文筆峰的木塔十分重視,視為家族文運興盛的主要因素。進士陳鳴華曾撰《重修龍興里木塔記》,云:“出城南十里為下輦鋪,迤鋪西為龍興里,里有廟,鄉禱祀之所。木塔五層,在廟門東。出門復稍西,地漸高。吾陳(素)履、愧庵、恪庵三世墳在焉。吾陳子孫歲時拜祭墳庭,仰而(視),是塔兀然,與紫帽之凌霄塔秀爽相迎。或曰:文筆所鐘。業經屢修,近年來塔就傾圮,吾陳子孫謀斂(資)重修于鄉……得銀七十兩……閱七十余日,而塔之傾圮者煥然一新也……”

按《記》斯塔修建時間為天啟七年(1627)四月十九日,初始“掘地得一罌,內藏鏡一,開元錢……蓋以磚,書‘始創治平二年秋九月初七日,重架嘉泰’,下有字剝餂難辨。隨將鏡、開元錢復納罌中,仍益以天啟大……而埋之舊處。”

柴塔民居建筑中的雁塔記憶

原柴塔雁塔小學,猶存塔的記憶。

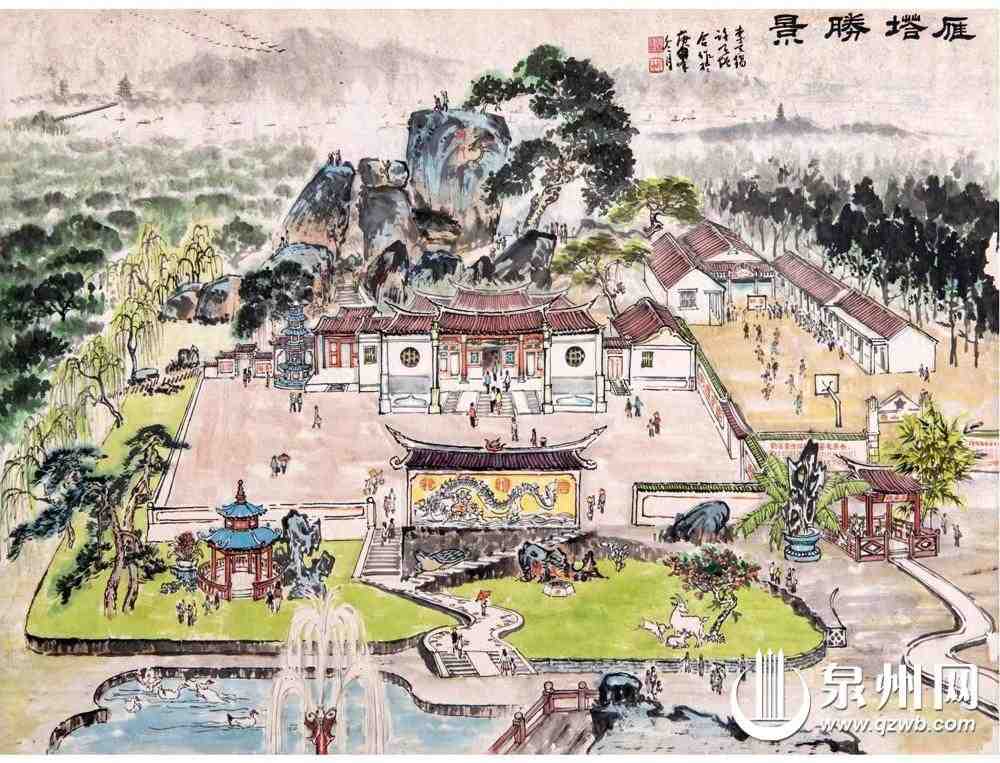

畫家描繪的舊時雁塔山景色(李天錫 供圖)

關于這座塔以及所在地今池店鎮柴塔村,清《西山雜志》(蔡永蒹,泉州學研究所校注本,2022年12月)還有段詳細記述。柴塔“晉唐之際,乃泉州灣河洲之隅也。唐光啟丁未科(887)進士陳嶠,東石陳厝人也。為殿侍御使之歸,誤以泉州灣作圍頭灣也,即于其阜造塔曰‘雁塔’,凡泉州文士,俱題之名焉。五代末坍,至宋英平二年乙巳科(注:應是宋英宗治平二年公元1065年乙巳科)進士陳端建木塔五層于文宣廟前也。此地宋屬龍興里,陳、顏鄉乃二氏之居也。南宋寧宗嘉泰二年(1202)九月十五日重修,進士陳宗衢及吳朝章、趙汝恕共修文廟木塔也。明弘治間,青陽蔡氏入居也。正德八年(1513)秋,東石玉井蔡東蘇,蘇氏中表也,販魚于泉,客于陳家,亦入居也。明天啟癸亥(1623)陳氏鳩資七十兩修木塔,而蔡氏獨修文廟。清康熙二年(1663)進攻蚶江時,蚶江大將吳全,炮轟清兵,柴塔被毀也。乾隆末議修不果矣。”

可見,《西山雜志》之記述與《重修龍興里木塔記》存在不一致之處。而《西山雜志》作為野史雜志,其所記諸事因無注明史料出處,其可靠性一向為史志學界所質疑,由于其所敘多為鄉土歷史,在缺乏史料來源的情況下又經常被轉相引證。但無論如何,從中可以管窺見柴塔村以及龍興木塔的一段歷史,以及陳姓先賢、魯旗陳氏與象征文運的木塔的深厚淵源。

秦鐘震:

詼諧負才氣 仙店成過客

秦鐘震,字伯起,號恥罍,晉江人,明萬歷三十二年(1604)聯捷進士,歷官知府(一說南京刑部郎中),因眼疾辭歸,歌詠自娛。其先諱秦惟,安徽鳳陽府定遠人,明初任泉州衛前千戶世襲正千戶。秦鐘震的父親秦舜翰(1539—?),字國宗,號鷺坡,隆慶二年(1568)進士,官至廣西按察使司副使。祖父秦廷帷,以孝友聞于郡中,明代陳埭人丁自申為之作《秦孝子傳》。

秦鐘震才華橫溢,喜詼諧譏諷,好打抱不平,“卒年八十余。著有《樗吟》,亦多成于游戲。”(清道光《晉江縣志·人物志·文苑二》)民間有“青暝惡人秦鐘震”俗語和故事,民國時期吳藻汀所撰的《泉州民間傳說》,多篇記述關于秦鐘震的故事。在泉州市鯉城區舍人巷,又名秦衙埕巷,舊時屬晉江縣城西隅文錦鋪甲第境。秦衙埕(庭),因巷中曾有一座坐北朝南的秦姓大厝而得名,據說這就是秦鐘震的故居。

池店鎮新店村的“仙李家廟”

在晉江市池店鎮新店村(古時稱“仙店”)下街下土埕,也有一處秦鐘震故居,坐東朝西,民間有秦宅四面觀五山的說法,建筑布局為五開張二進一櫸頭,建筑物有多處坍塌,村民部分翻新,風格迥異。新店村一帶廣泛流傳一段關于秦鐘震在新店的故事。據說:秦鐘震某日游蕩鄉中,遇一村童田中拾田螺歸家,秦出口戲之“田螺螺(犁)田,日夜艱難”,童對曰:“青暝暝青,暝日漿(怎)生”。秦十分驚詫,暗想,此童將來必成大器,而仙店非久住之地,乃搬遷他處。又傳此村童是雁陽先生李繼芳,嘉靖三十一年(1552)舉人,歷官布政司參議。據《五修雁山李氏族譜》(清李鼎元纂修,乾隆十二年)記載李繼芳生于正德丁丑年,即1517年。按《萬歷三十二年甲辰科會試進士履歷便覽》秦鐘震生于萬歷五年(1577),李繼芳生年明顯早于秦,此村童應另有其人。明廈門人池顯方有詩《秦伯起久有眼疾移居梅塢(二首)》,云“幾度山居欲避塵,如今依舊入廛人。每嗤世上余雙眼,更澀生涯剩一身。”“幾艱桑土遮風雨,復借梅莊任散疏。”似可以證實其移居城外又返回城市的經歷,然而秦鐘震最后還是在城外找到一處名曰梅塢的地方避居,并自稱“梅塢樗人”。“梅塢”今何地待考。

李繼芳之孫李焻,崇禎七年(1634)會魁,二甲第一名,據說李焻與狀元擦肩而過,明代東石人黃景昉(東石人)《自敘宦夢錄》等文獻有詳敘。《自敘宦夢錄》云:“甲戌春暮,忽報李公焻廷試鼎元,滿城歡動……既二十日后,方知其誤。先是李試卷實擬第一,臨期上忽易劉理順,而以李首二甲,卷經御墨。比部秦公鐘震詩:‘南村紅杏浪飛蹄,躔雒文星自紫泥。點爾何如三子后,猶榮御筆注親題。’傳者異之。”清道光《晉江縣志·雜志》選錄。

秦鐘震為何會家居仙店呢?至今沒有具體的說法。筆者認為可能有三:

一是據丁自申《秦孝子傳》云:“秦昔以貲雄里中,侈第地饒田園。”所以不排除秦家在仙店一帶曾經擁有田園宅第。

二是仙店地處泉州城南要沖,官道必經之地,村東有官方鋪遞寶月鋪(相當于驛站)。有龍頭巖,奇峰突兀,林木參天,鐘靈毓秀,人杰地靈,吸引泉州衛所世家秦家的仰慕,并不惜重金在此購置田園宅第。

三是秦家親友的撮合推動。明代安海人王慎中曾為鳳池(即池店,新店鄰村)李五三子李瑄之妻秦氏撰《李母純懿孺人秦氏墓志銘》稱秦氏系“泉州衛千戶杰之女”。按清道光《晉江縣志·職官志·武秩》可知秦杰為入泉第三世,千戶秦舜岳為第七世,可以推斷秦鐘震為第八世,而秦氏則為其高祖姑輩。此外,安溪湖頭望族李森的六世孫李鳳鳴,天啟五年(1625)進士,與秦鐘震是表兄弟,秦鐘震游履安溪有詩見載《安溪縣志》。李鳳鳴曾于崇禎七年(1634)與仙店李氏鉤沉家族淵源,并撰《族譜考》,見諸《五修雁山李氏族譜》,那年仙店人李焻登第。李焻系著名史學家何喬遠的高足。秦鐘震前曾祖母李氏,繼母李氏(李鳳鳴的姑母)。另按何喬遠《秦孺人墓志銘》,可知秦孺人夫家莊氏,有一女嫁秦舜翰,生子鐘震。秦鐘震的舅父莊應曙(字伯暉)與何喬遠相交甚篤,何喬遠亦為李鳳鳴的父母合葬撰墓志銘。可見何氏與秦、莊、諸李都有交集,存在著一個以何喬遠為中心的人際圈。雖然沒有確切的史料可以證實,但正是由于親友關系、宗親關系的共同維系,促成秦家在仙店另建別業成為可能。

誠然,秦鐘震本想尋找一處離郡城近又是山清水秀的地方安度晚年而擇居仙店。而一向詼諧成性的他難免會揶揄他人,甚至負才任氣。然而仙店李氏族姓蕃昌,人才輩出,村童尚且如此,況乎士儒。雖說以上僅僅是傳說,但并非空穴來風。亦可見秦鐘震最終取消定居的念頭,而成為仙店史上一位婦孺皆知、不同凡響的過客。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com