閩南抗戰家書盡顯家國情懷

明年將迎來抗日戰爭勝利80周年。1945年9月2日,日本向盟軍投降儀式在“密蘇里號”戰列艦甲板上舉行,在場的有包括中國在內的9個受降國。為了這一天,中華民族浴血奮戰十多年,無數先輩做出偉大的犧牲,這些都為歷史所銘記。日前,記者專訪僑批專家黃清海,同他一道打開一些塵封的抗戰家書,再次感受閩南人民在戰火歲月里的堅韌風骨。

勠力同心共赴國難

1937年7月7日,日本帝國主義制造盧溝橋事變,發動了全面侵華戰爭。戰火迅速在華夏大地蔓延,閩南也未能幸免。

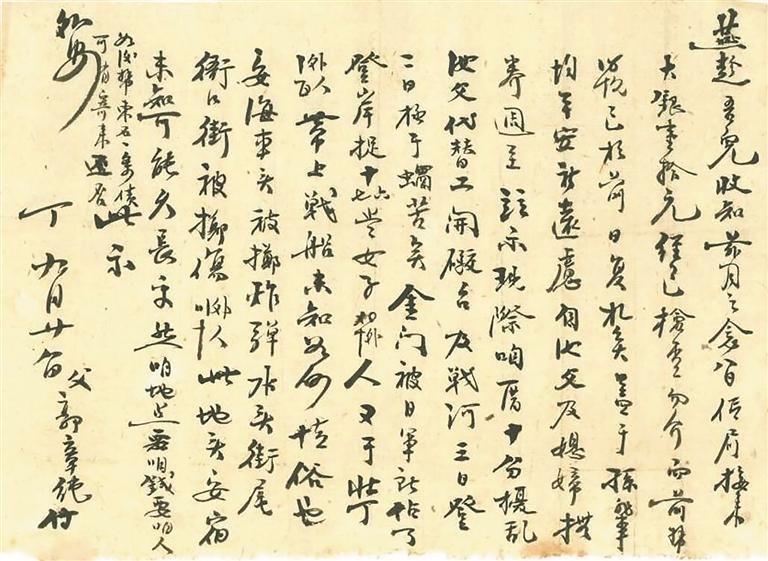

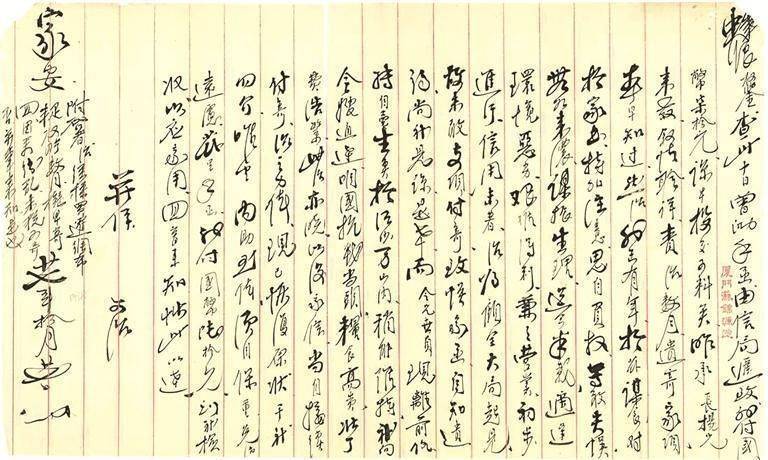

1937年10月,晉江東石郭章純寫給兒子郭燕趁的回批。

1937年10月,福建晉江東石郭岺鄉的郭章純在寄給馬來亞(今馬來西亞,下同)太平埠的兒子郭燕趁的回批(注:“批”即“信”)中,記載下了日軍在晉江、南安、金門等地進行轟炸并擄掠女子及壯丁的史實。該回批寫道:“燕趁吾兒收知……現際咱厝十分擾亂,汝父代替工開炮臺及戰河[壕],三日登[頂]二日,極于蝸苦矣。金門被日軍所占了,登岸捉十六七歲女子40外[多]人,又于[抓]壯丁100外[多]人,帶上戰船……安海車頭[站]被擲炸彈,水頭街尾、衙口街被擲傷30外[多]人,此地頭安宿未知可能久長乎……”(注:該回批多用閩南方言敘事,[ ]內為其所表達之意。)1937年11月,晉江東石蔡長呌在寄給女婿郭燕趁的回批中也稱:“惟前日敵機來炸五里橋,以致住民紛紛逃出外鄉,以后不知欲變如何?尚難逆料。”這兩封回批系一條信息鏈,講述了閩南遭受日軍襲擊的苦難,以及民眾被迫逃難等情況。

1937年10月至11月,日軍以金門為據點,接二連三地對福建沿海進行騷擾,在閩南沿海投擲炸彈,炸死炸傷了30多人,同時還炸毀了車站、橋梁等交通設施,犯下累累罪行!為防范日軍從海上入侵,臨海的晉江東石鄉當時已征派民工前去挖戰壕、筑炮臺,加強邊防。在1939年4月25日,菲律賓宿務吳道稟寄往晉江第三區石兜鄉吳怡謀的僑批中,也記載了日本敵機轟炸金井及圍頭的信息。可見當年日軍轟炸的次數極多,且范圍較廣。而今閱讀這些僑批,透過字里行間的描述,仍能感受到當年戰亂給百姓生活帶來的嚴重傷害。

1938年5月,沙撈越(現為馬來西亞的一個州)古晉劉甫盈寄給居于南安碼頭劉林鄉妻子的僑批信內,記述了金門被日軍占領、數百金門人南渡沙撈越謀生的情形。戰亂所迫,妻離子散,逃生求存,這種無奈的人生痛苦,誰都不愿經歷。

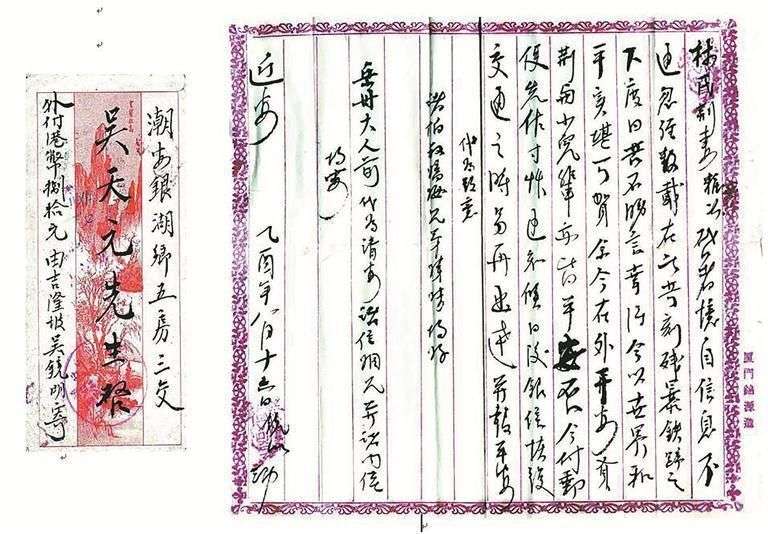

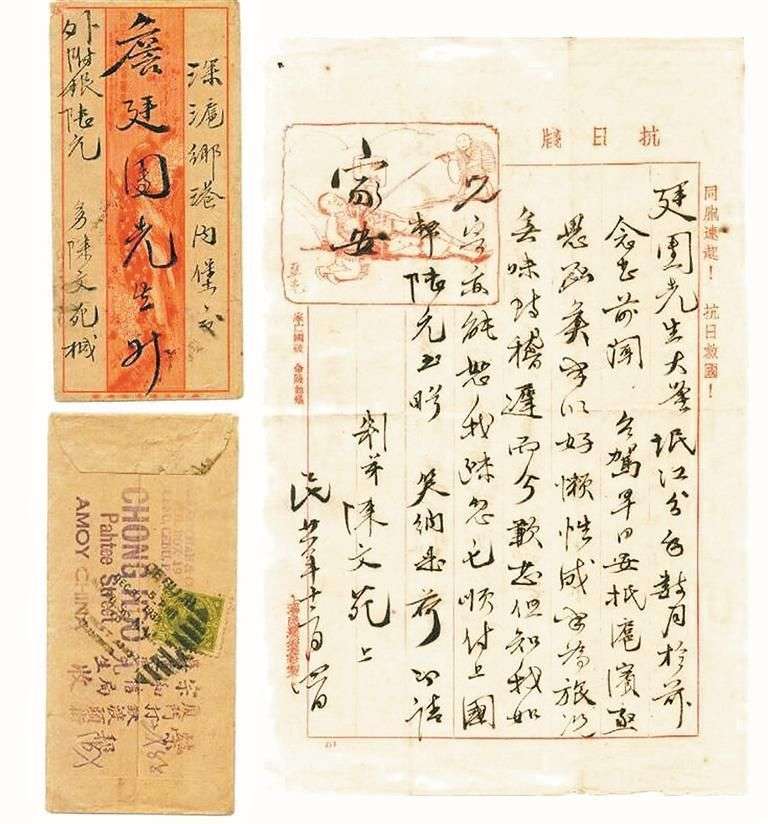

1945年,馬來亞吳鏡明寄給妻子林氏的僑批。

在盧溝橋事變之前,日本駐華部隊已經占領了中國東北和華北的大部分地區,對中國的主權和領土構成了嚴重的威脅。但日本人的野心不只于此,他們還想進一步侵占中國的中原地區,故而在中國屢屢拱火,制造各類事端,甚至還封鎖我國部分沿海地區。在僑批專家黃清海、沈建華共同編撰的《抗戰家書》一書中,呈現了馬來西亞華僑吳鏡明在抗日戰爭時期發給妻子林氏的一組僑批,以一個普通海外華僑的角度記錄了這個時期的很多實際情況和感想。其中,于1935年8月2日所寫的批信中提道:“中日不宣而戰,而日本則行封鎖我沿海,違犯國際盟約。我國輪船則不能往來,別國之輪船則帆行無阻。無須自驚,但此次我敵戰爭全賴上下一心一德,軍民合作,長期抗戰,最后勝利,必屬我國……”信中,吳鏡明對日本的卑鄙行徑表示強烈憤慨,同時他也表達了祖國必勝的堅定信念。這是一位愛國華僑發出的正義怒吼,也代表著當時多數國人的心聲。

吳鏡明在1937年11月2日寫給妻子的另一封僑批中又提道:“南洋捐賑災,買公債為救國,人皆購買,每月平均約三四元……”從這封僑批可以看出,為抵御外侮,支持祖國抗日,南洋的華僑們積極募金救國、捐資賑災。偉大的愛國情懷讓他們做到了地不分南北、人不分老幼,勠力同心,共赴國難。

侵略者的罪行不可饒恕

從1938年10月至1943年12月,抗日戰爭處于戰略相持階段。閩南地區由于高額的兵員配賦和頻密的壯丁征集,造成了城鄉勞動力的嚴重短缺。而強拉壯丁,使非應征的勞動人口也不能安然地從事生產和生活,原應開發的農村經濟雪上加霜。除此之外,戰爭也破壞了城市的經濟基礎設施和產業體系,重要的工廠和企業在戰爭中倒閉,導致失業率上升,經濟活力減弱。類似的情況也發生在東南亞一些地區,當地華僑生活“甚是艱難”。

一戶由馬來亞寄晉江東石前頭的家族僑批中,有三封除談家事外,還談及在抗戰期間,糧食高貴、壯丁費浩繁、時局紛亂無法寄暹綢布、謀職甚是艱難等史實。盡管戰爭給生活造成的艱難困苦是多方面的,老百姓還是選擇積極應對。

1938年10月,馬來亞文治寄晉江東石蜂娘僑批。

1938年10月,馬來亞文治寄給晉江東石蜂娘僑批寫道:“蜂娘妝鑒:查此十日曾泐手函由信局遞致,外付國幣柒拾元,諒早投交可料矣。昨承長楊兄來教,敘情聆詳,責治數月遺寄家項……迄今半載,適逢環境惡劣,艱難得利,兼之營業初步進行,信用未著,治為顧全大局起見,故未敢支項付寄,致誤家函,自知遺約,尚祈見諒是幸。而令兄世員,現離前任轉自營生矣,于治沙萬山內,稍能維持,祈向令嫂通達。咱國抗戰當頭,糧食高貴,壯丁費浩繁,此治亦曉,以后家信當月接續付寄。”1939年1月,文治再致蜂娘曰:“日前內兄世貝接唐來信云,冬嬸染病沉疴,有性命之危。而治經出,由世貝兄信內詢訪,未稔痊愈否,祈云告曉是盼。咱彼派壯丁費若難推辭,亦須看破,頃呈寸箋外付大洋五十元,到祈查收……”1940年9月,文治致晉江東石兄長的僑批稱:“茲接臺教,內云,擬在東謀振生理亦是妥善。當此擾亂之景,欲處謀職,甚是艱難,而弟仍任魯里抄賬之職,兼招保險,多謀些項,以彌補家書,維持現狀。另有良機,當能轉就。”

1937年抗戰全面爆發后,泉州的征兵機構“晉江社會軍事訓練總隊”,命令各保甲抽壯丁入伍受訓。最初抽壯丁有“三平原則”,即三抽二,二抽一;單丁獨子不抽,家庭專賴維持者不抽。但當時的役調人員不依原則辦事,把征兵當作發財的捷徑,人民非常痛恨。在文治1938年10月的僑批中提道“壯丁費浩繁”,這表明國民黨政府額外收取的壯丁費已成百姓生活的重負。戰爭期間,環境惡劣,職業難找,華僑謀利艱難,導致像文治這樣的無法續發國內家費。現實悲涼,令人嗟嘆。

1939年4月,菲律賓樹妹在致晉江淺姊的僑批稱:“環侄正整裝乘舟返國,但他此行不是回家省親,乃是為國當兵服務而去。妹初聞此事亦曾竭力勸其勿往,無奈侄兒志已決,是我人力所不能挽回,他終而去。據云,侄兒此去并不即上前線打仗,須經在我國內地再受訓練五個月,然后派往鄉村各地當教練,組織民眾都成武士,使全國人民都武裝起來,一致反日,對日宣戰。阿姊你也不必傷心,這是無所謂的,我們只有候待,只有預祝他成功。”信中記述一位旅菲熱血青年決意返國抗日的過程。這封僑批雖然不是“環侄”自己所寫,但所描述的回國參加抗日的壯舉,同樣感人肺腑。

“日寇獸心之毒,甚至六歲幼女無過亦作刀頭之鬼,實之令人痛心矣。”這是菲律賓華僑鄭勛專在寄給晉江三區祝治姊的僑批中,記述下的他在1941年至1943年所見的史實,該僑批是寫于1946年。在信中,鄭勛專回憶:“自一九四一年十二月初八早,日寇飛機炸垊(指菲律賓馬尼拉市),全島民眾甚是驚慌。越不日,日軍登陸垊市,對于怡朗州府人心亦然。本年四月十四,日軍登陸怡朗,華僑才(財)產全被菲政府喚菲民取劫,弟之木寮以及舍岳之店全被劫一空。”日軍竄菲,民眾恐慌,華僑更是家產不保……鄭勛專接著回憶:“至一九四二年,日寇大舉獸性,舉行大屠殺,于弟前居之社殺起,逢人便殺,逢厝便燒。郎肴蔗園乃華僑之業產,被殺華僑男童女幼八十四人。日軍再前進入山塵(此乃弟避居之所),幸天老爺庇佑,日軍此隊菲奸領隊的乃是弟避居地主之兄弟,及抵地幸有小山頭阻隔,此菲奸即對日軍婉言無路可通,即轉別路前進。不然經于一九四二年九月十日起就無見面之時矣。此次進行大屠殺將及兩星期之久,華僑被殺者百念(廿)余人,菲人被殺者三至六千人以上,情形甚是可慘,不可言狀……”日寇獸性大發,瘋狂屠殺民眾,連幼童也不放過。鄭勛專在后面的僑批中表示,自己帶家人避入一孤島生活,方得全活。不過他岳父及親眷九人還是遭日寇殺害。

日軍進攻侵占南洋,造成平民百姓流離失所,財產重大損失。而日軍殘殺百姓之野蠻行為,更足以警醒世人。此等侵略者之罪行,是不可饒恕的!

特殊信箋傳遞抗戰信念

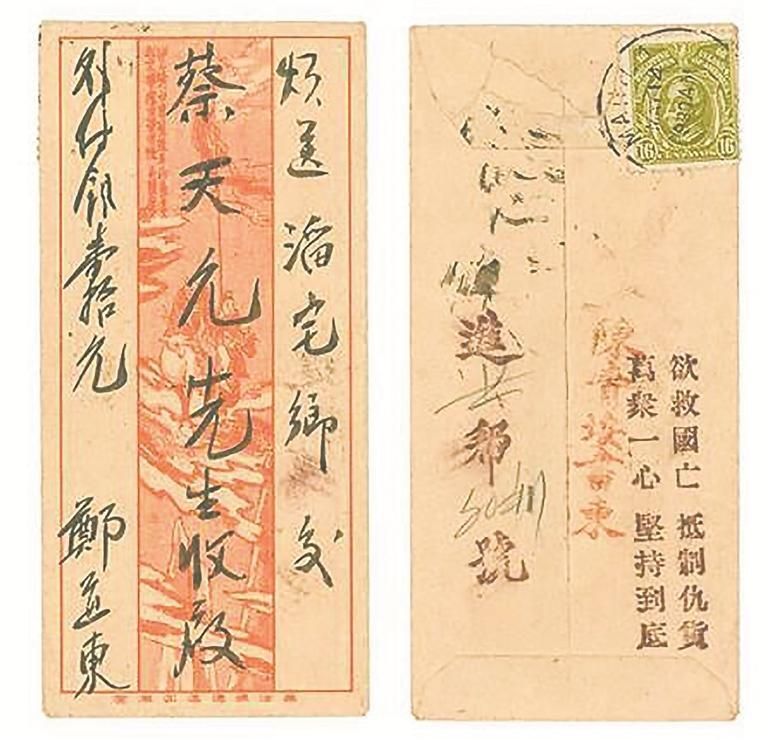

1932年的抗日箋印著“同胞速起!抗日救國!”字樣。

1932年5月,菲律賓寄晉江的僑批上蓋有“欲救國亡,抵制仇貨;萬眾一心,堅持到底”印章字樣。

1931年“九一八事變”爆發之后,激起了海內外中華兒女的極大憤慨,人們充分利用各種方式宣傳抗日,喚醒民族意識。在一戶菲律賓馬尼拉與晉江之間往來的家族僑批中,采用上海良晨好友社印制的“抗日箋”,使用時間是1932年至1933年。抗日箋上印有“同胞速起!抗日救國!”口號,左上角印有宣傳圖案,發人深思。

在菲律賓寄往泉州南安的僑批中,有幾張信紙使用的則是菲律賓怡朗友聯匯兌信局印贈的信箋,信箋上印有“還我河山”和“岳飛”等,信紙的底色有淺紅、淺黃、淺綠等多種。“還我河山”四字據傳為集南宋名將岳飛手書的《吊古戰場文》與《出師表》墨跡而成,最早刊于《中國形勢一覽圖》扉頁。“九一八事變”后,“還我河山”引起當時國人的愛國共鳴,傳遍了中華大地,成為愛國精神的象征。僑批信箋使用“還我河山”為底紋,體現了一股民族精神,也激勵著無數華夏兒女前仆后繼、抗日救亡。

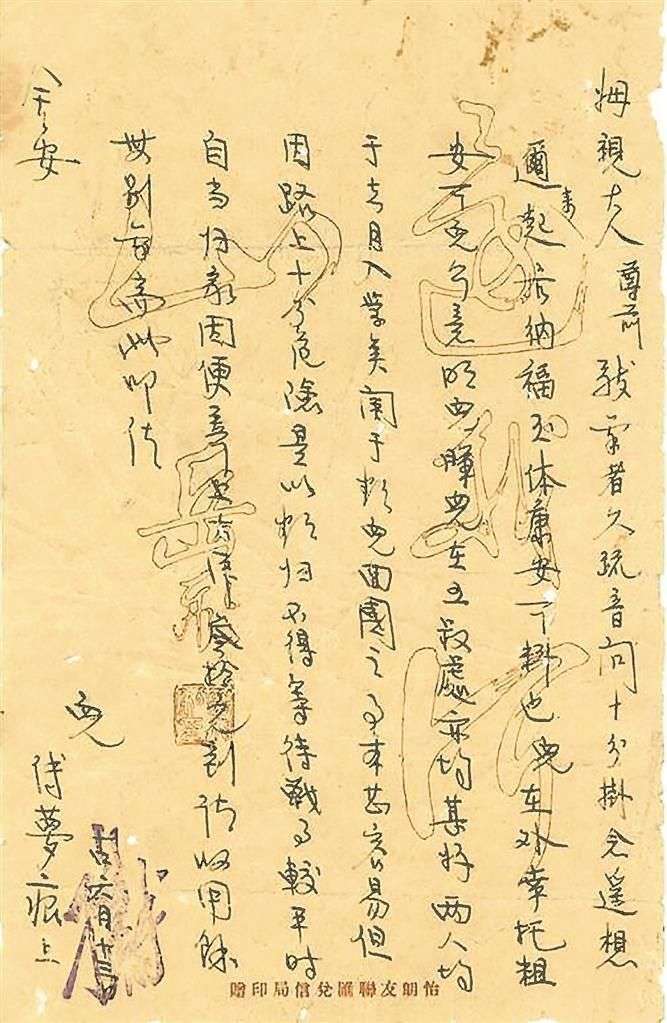

1940年,菲律賓怡朗傅夢痕致姆親僑批:“還我河山”信箋。

1940年菲律賓怡朗傅夢痕致南安母親的僑批即采用“還我河山”信箋(淺黃色),信稱:“母親大人尊前:敬奉者,久疏音問,十分掛念,遙想邇來起居納福,玉體康安可料也。兒在外幸托粗安,可免介意……關于欲兒回國之事,本甚容易,但因路上十分危險,是以欲歸不得,等待戰事較平時,自當歸家……”由內容可知,當時華僑要歸國已非易事。1940年6月,菲律賓“侄光卿”致南安“五嬸”僑批采用的也是“還我河山”信箋(淺綠色)。

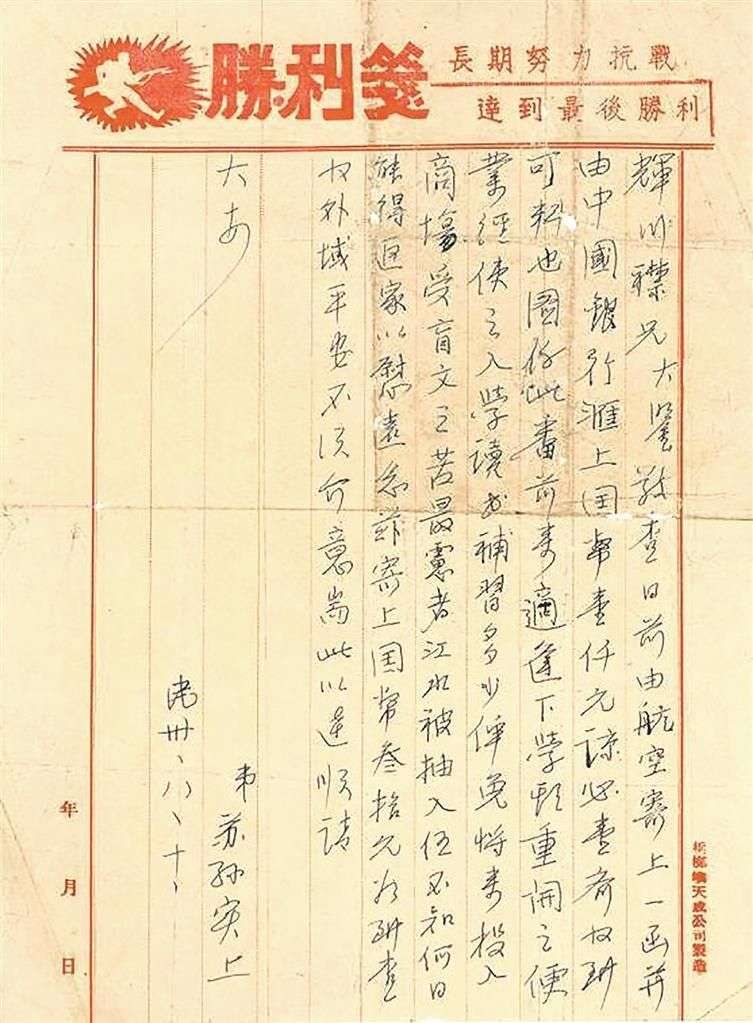

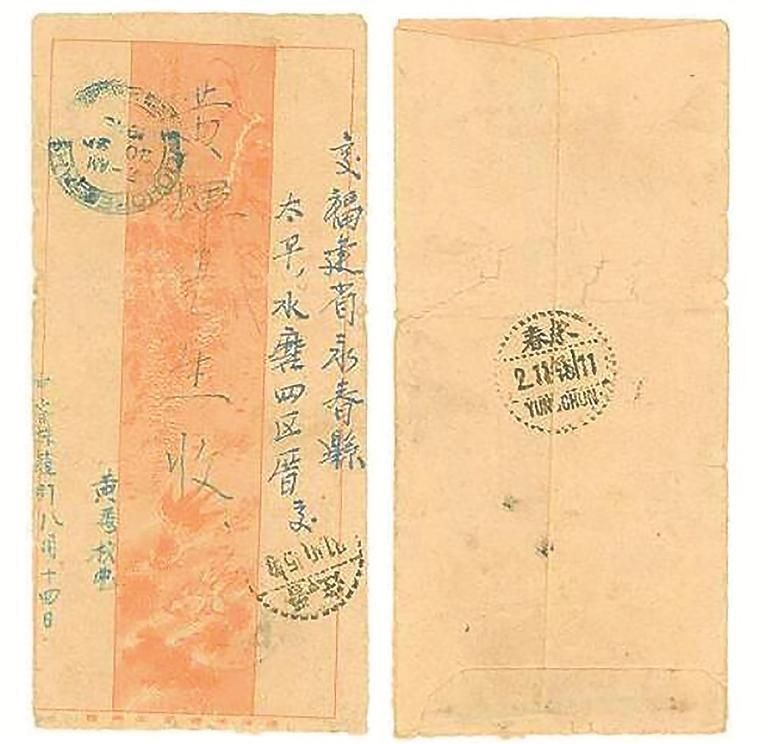

1941年8月,由馬來亞檳榔嶼寄晉江僑批使用“勝利箋”主題文字。

除了“還我河山”信箋外,當時的華僑華人還流行使用“勝利箋”。1941年8月,馬來亞檳榔嶼蘇孫實致晉江輝川襟兄的僑批寫道:“……圖仔此番前來,適逢下學期重開之便,業經使之入學讀書補習多少,俾免將來投入商場受文盲之苦。最慮者,江水被抽入伍,不知何日能得返家,以慰遠念……”信箋為檳榔嶼天成公司制造的“勝利箋”,信紙底紋有“長期努力抗戰,達到最后勝利”字樣,左上角還印有一位持槍的抗日戰士。這類信箋供華僑華人書信使用與宣傳,以表明抗戰到底的決心與抗戰必勝的信念。

愛國豐碑永不會褪色

1945年9月2日,這一天最大的新聞毫無疑問是日本向同盟國投降。9月3日出版的《解放日報》報道:“抗日戰爭勝利結束,日寇簽字投降。”消息傳開,民眾紛紛走上街頭,盡情地歡呼、歌唱。

1945年9月,馬來亞黃秀權寄致永春“三淑母”的僑批。

1945年9月19日,馬來亞華僑黃秀權在寄致永春“三淑母”的僑批中稱:“請您勿念。現日本失敗投降,重見天日了。國治在這里很好,請您在和平時勿來南洋,不久船輪通行,我母與國治要回祖國。”從信中不難看出,抗戰勝利后華人華僑滿心歡喜,想盡快返鄉探視國內親屬。

“每念家中妻子,未嘗不夢寐為懷。”這是1945年農歷八月初一菲律賓馬尼拉蔡天保在寄給家鄉永寧妻子的批信中寫道的。該批信字數不多,但華僑對于戰爭勝利的喜悅之情及對國內家庭的關懷,溢于言表。

1945年9月,旅菲華僑素花發出戰后首封問候家鄉南安母親的僑批,寥寥數語,道出女華僑的艱辛、祈盼,以及對家人關愛。該僑批稱:“日美開戰于今四載矣,云山阻隔,交通不便,以致音信久疏。遙想玉體康健,家中平安否?請速示知。女自菲戰爭,避難山間,辛苦難以盡述,幸上天庇佑,大小均平安,祈勿介意……”

1945年農歷八月十六,馬來亞吳鏡明寄予妻子林氏的僑批稱:“在此苛刻殘暴鐵蹄之下,度日苦不勝言。幸得今已世界和平,實堪可賀。余今在外平安,賢荊與少兒輩亦皆平安否……”日寇的長期侵略使許多家庭與海外親人失去聯系。抗戰一勝利,海外華僑急于要知道家人平安與否,實為人之常情。

抗戰勝利初期,菲律賓馬尼拉華僑上官世璋致寄晉江深滬詹廷鏗的僑批稱:“強華會諸會員除蔡祖義、傅維湖及曾道在日人統治期間受殺害外,其余均安好!培書、秀建、延錫均已先后回國,桂枝參加游擊,建功不少……大概你已經遇見培書等,已明了菲島一般情形。”從書信傳遞的信息來看,“強華會”或是一支民間抗日組織,成員在抗戰期間亦曾參與對日的游擊作戰。為抗戰勝利而犧牲的華僑,他們鮮血凝成的豐碑永不會褪色。

1954年,馬來亞寄至閩南的一封僑批,記述了一位閩籍華僑老人和庚以自身支援抗日的經歷,來教育兒子要有愛國精神。書信中,華僑和庚回憶他早年“因時勢所迫,生活窮難而南渡到馬來亞謀生”,從此“立下宏志,披荊斬棘,歷盡人間險繁”,進而擴大自營膠廠,“奠下了立足之基”。他“奉循周總理教言,與當大眾和睦相處,友好往來”。抗日戰爭爆發后,僑領陳嘉庚在新加坡成立籌賑會,和庚代表馬來亞參加大會,后擔任馬來亞怡保坡組織分會副主席。他雖未回國參戰,但帶頭捐資,并在馬來亞宣傳募集巨資寄回祖國支援抗日。從整封僑批的內容上可以看出,和庚作為一名愛國華僑,具有閩南人的奮斗精神,且有以身許國的自覺。

而今硝煙散去,戰爭遠離,但烽火歲月里留下的一封封家書卻成了歷史最好的見證物。重讀這些抗戰家書,能感受到坎坷和苦難、思念和牽掛、訣別和希望。重要的是,還能讀到先輩忠貞報國、勇赴國難的民族精神。“飲其流者懷其源”,抗戰家書的存在,更讓人珍惜和平、幸福、安寧的來之不易。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com