您所在位置: 首頁(yè) »文旅產(chǎn)業(yè)»正文

泉州“溫陵”的美名原來(lái)出自這里

小山叢竹

泉州古代四大書院之一

建于南宋紹興二十六年(1156)

朱熹在泉州任職期間創(chuàng)建的一所書院

國(guó)畫大師李碩卿筆下的“泉州八景”之首

泉州古稱“溫 陵”

這一美名最早的出處

正是小山叢竹書院一帶

城北的頂埔虎頭山擋住了冬季的朔風(fēng),使得小山叢竹所處的古城北隅聯(lián)墀境萼輝鋪一帶氣候溫暖,清乾隆《晉江縣志》這樣描述小山叢竹:

“地處高埠,其氣獨(dú)溫,溫陵之名,實(shí)肇于此。”

小山叢竹看點(diǎn)

3位名人

閩學(xué)鼻祖歐陽(yáng)詹

不二祠祀歐陽(yáng)詹,為泉州歐陽(yáng)氏的祖祠

南宋大儒朱熹

這里是南宋大儒朱熹的講學(xué)處

一代高僧弘一法師

弘一法師寫下“悲欣交集”在此圓寂

6座建筑

朱熹小山叢竹石坊

牌匾上有朱熹題寫的“小山叢竹”

過(guò)化亭

朱熹講學(xué)處

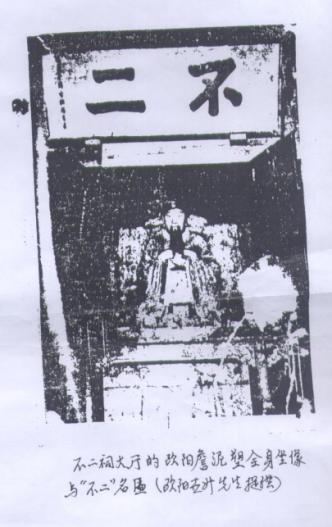

不二祠

為紀(jì)念“閩文之祖”歐陽(yáng)詹而建

晚晴室

弘一法師圓寂處

誠(chéng)正堂

長(zhǎng)期開展“小山人文講堂”講學(xué)活動(dòng)

敬亭

泉州為數(shù)不多有明確建造時(shí)間的敬字亭

3位名人

泉州建制始于唐景云二年(711)。1300余年來(lái),小山叢竹賡續(xù)著泉州文脈。數(shù)不清的名人履歷中,打上了小山叢竹的烙印,其中3位尤為耀眼。

閩學(xué)鼻祖歐陽(yáng)詹

小山叢竹內(nèi)的不二祠,是泉州歐陽(yáng)氏的祖祠,祀歐陽(yáng)詹。歐陽(yáng)詹(756-800),字行周,南安人。唐貞元八年(792)登進(jìn)士第二名(榜眼),這是泉州歷史上第一個(gè)登進(jìn)士第者。《閩政通考》評(píng)價(jià) “歐陽(yáng)詹文起閩荒,為閩學(xué)鼻祖。”

南宋大儒朱熹

小山叢竹是南宋大儒朱熹的講學(xué)處。

南宋紹興廿三年(1153)秋,朱熹任同安縣主簿兼領(lǐng)學(xué)事,此后常往來(lái)泉州小山叢竹講學(xué),明代李光縉《募修歐陽(yáng)四門祠疏》記載:“朱文公為同安主簿,每抵郡城,必登小山,稱其山川之美,為郡治龍首之脈。徘徊數(shù)日而后去,自書曰‘小山叢竹’。”這記載的是南宋紹興廿三年(1153)秋七月,朱熹任同安縣主簿兼領(lǐng)學(xué)事,此后常往來(lái)泉州,每抵郡城,必登小山。因景仰歐陽(yáng)詹,朱熹常蒞“不二祠”,發(fā)現(xiàn)其側(cè)有民間小書院,即受邀為學(xué)子講學(xué)。

清道光《晉江縣志·小山叢竹書院》記載:“小山叢竹書院,在府城隍廟旁。其匾為朱子書,鐫于石。”

紹興廿六年(1156)七月,朱熹同安任期已滿,八月起在泉州府候批書,直至年底北歸,其間得暇也常至 “不二祠”和資壽寺講學(xué),并書“小山叢竹”4字遺資壽寺的僧人。

南宋淳熙十一年(1184),朱熹重到永春拜訪年已古稀的理學(xué)名宦陳知柔,一起游覽南安蓮花峰、九日山,尋蹤覓跡泉州刺史王延彬手建的“云臺(tái)別墅”。其間,又以小山書院作為講學(xué)據(jù)點(diǎn)。

一代高僧弘一法師

清末廢科舉,小山叢竹書院因此也荒廢。民國(guó)初年,清代增建的建筑盡成廢墟,只有朱文公坊、過(guò)化亭還在。

1925年,泉州佛教會(huì)將小山叢竹書院遺址辟為老齡僧人安養(yǎng)院。

1934年,泉州佛教居士葉青眼就此創(chuàng)辦溫陵養(yǎng)老院,曾修繕過(guò)化亭 。

1935年2月,弘一法師自開元寺移住溫陵養(yǎng)老院。弘一法師曾在此補(bǔ)題朱文公祠“過(guò)化亭”匾額。該匾額右半部橫書小篆“過(guò)化亭”3個(gè)大字,左半部豎排行書小字記曰:“泉郡素稱海濱鄒魯,朱文公曾于東北高阜建亭種竹講學(xué)其中……余昔在俗,潛心理學(xué),獨(dú)尊程、朱,今來(lái)溫陵,補(bǔ)題‘過(guò)化’,何莫非勝緣耶?”又為葉青眼居士題寫聯(lián)文:“持戒到彼岸,說(shuō)法度眾生。”

1938年初冬,弘一法師第二次到溫陵養(yǎng)老院的晚晴室,開示凈土法門。

1942年3月,弘一法師第三次移居溫陵養(yǎng)老院,書《寒山寺》詩(shī)贈(zèng)郭沫若。九月初一日書“悲欣交集”4字交與侍者妙蓮,是為絕筆;3日后(1942年10月13日),圓寂于晚晴室。

6座建筑

朱熹小山叢竹石坊,1983年1月列為泉州市第二批文物保護(hù)單位。

小山叢竹坊始建于明嘉靖年間,時(shí)泉州通判陳堯典乃集朱熹壯年手跡而重鐫之,又記其事于碑陰,改建為“小山叢竹”石牌坊。《閩中金石略》載,朱熹題刻“ 小山叢竹”的原石已凐沒,現(xiàn)存石刻“乃明人集遺跡刻之者”。

小山叢竹坊為抬匾式,寬3.75米,高3.7米,方位西北—東南向。兩花崗巖立柱,輝綠巖坊額嵌于花崗巖橫梁,正面刻朱熹墨跡“小山叢竹”,“ 晦翁書”,行楷。背面刻:“徐之霖自為記”、楷書,其余字漫漶不清。

過(guò)化亭,又名小山叢竹亭,過(guò)化亭建筑面積27.76平方米,單檐歇山頂木結(jié)構(gòu)建筑,燕尾脊,該亭樣式參考舊照片進(jìn)行恢復(fù)設(shè)計(jì)。

《八閩通志》載:“小山叢竹亭,在資壽寺內(nèi)。宋紹興間朱熹為同安簿,嘗講學(xué)于此,因書‘小山叢竹’四字遺其僧。元至正間僧澤潤(rùn)建亭,取以為名。”明嘉靖間泉州通判陳堯典重構(gòu)小山叢竹亭,更名“過(guò)化亭”,鏤朱熹遺像崇祀之。康熙三十四年(1695),徐之霖重建“過(guò)化亭”,復(fù)原名“小山叢竹亭”,重修后的過(guò)化亭為石構(gòu),歇山頂,亭中筑圓座。1925年,泉州佛教會(huì)曾修繕過(guò)化亭。20世紀(jì)60年代,亭被毀。

晚晴室是弘一法師圓寂處。坐北向南,面寬 3間11米,室前有一眼古井名為夫泉井。弘一法師獨(dú)愛夕陽(yáng),自號(hào)晚晴老人,因而3間老屋被稱為晚晴室,這里也是弘一法師寫下 “悲欣交集”絕筆之處。

不二祠系歐陽(yáng)氏祖祠,始建無(wú)考,祀泉州第一位進(jìn)士、文學(xué)家歐陽(yáng)詹,門前掛有“唐歐陽(yáng)行周先生祠”匾額。

相關(guān)史料記載,不二祠中堂供奉歐陽(yáng)詹像,高丈余,衣冠莊嚴(yán),堂中有匾額“不二”,為后人特地搜集歐陽(yáng)詹墨寶“不”“二”二字鐫刻制成(現(xiàn)該匾藏于泉州市博物館)。“不二”強(qiáng)調(diào)了歐陽(yáng)詹一生治學(xué)“專心不二”的態(tài)度,也表達(dá)了“溫陵甲第破天荒”的歐陽(yáng)詹“獨(dú)一無(wú)二”的成就。堂前懸木刊聯(lián)二:一為朱熹所纂“事業(yè)經(jīng)邦閩海賢才開氣運(yùn),文章華國(guó)溫陵甲第破天荒”;一為何喬遠(yuǎn)所纂“不二題堂銀鉤鐵畫論當(dāng)年合班顏柳歐虞之列,無(wú)淫箴室,神窺天鑒待后學(xué)只開吳閩濂洛之先”。不二祠在20世紀(jì)60年代被毀。

復(fù)建的不二祠建筑面積86.69平方米,雙坡硬山頂屋面,磚木結(jié)構(gòu)建筑。主體建筑最高為7.035米,朝向?yàn)?ldquo;坐癸丁兼子午”。

小山叢竹內(nèi)重建有一座六角小亭,名為“敬亭”,建筑面積23平方米,單檐六角攢尖頂、為木結(jié)構(gòu)建筑。“敬亭”,又名“敬字亭”,是泉州敬重文化的一種象征,古代民間認(rèn)為寫有文字的紙片不能隨意丟棄,往往拿來(lái)敬字亭焚燒。泉州古城有多處敬字亭,有些仍然保留,如許厝埕、白耇廟等。

小山叢竹的敬字亭,是泉州古城內(nèi)為數(shù)不多有明確建造時(shí)間的敬字亭。

清道光《晉江縣志》還收錄了徐之霖寫的《重興朱夫子小山叢竹亭記》,詳細(xì)記述興建經(jīng)過(guò):又一載(1700),予思非另建講堂,不足以廣夫子啟佑之遺愛,乃向提臺(tái)王公于亭左乞閑曠地,開辟營(yíng)造,閱歲而成。以“誠(chéng)正”名堂者,蓋扶夫子心學(xué)之淵源也。亭之后構(gòu)書屋前后六間,為士子藏修息游之所,額曰‘瞻紫’。右畔筑六角小亭,檢化殘簡(jiǎn),額曰‘敬字’。前后圍列森玉,滴翠盈階。

可見小山叢竹敬字亭從最早建設(shè)到現(xiàn)在已有320多年。

清康熙三十四年(1695),通判徐之霖重建“過(guò)化亭”;三十九年(1700),在亭左建“誠(chéng)正堂”充作講堂,亭后建齋舍6間,在書院正徑臨通衢處立木牌坊,上書“朱文公講院”,兩側(cè)有“寒泉井”;康熙五十年(1711)知府劉侃又修,名“小山叢竹書院”。乾隆五十三年(1788)重修。清末廢科舉,書院亦廢。

重建后的誠(chéng)正堂大殿建筑面積128平方米,連廊建筑面積124平方米,雙坡硬山頂屋面,磚木結(jié)構(gòu)建筑,主體建筑最高為6.51米。

小山叢竹書院于2021年重光,泉州古城辦和泉州文旅集團(tuán)聘請(qǐng)北京大學(xué)王銘銘教授為首任小山叢竹山長(zhǎng),長(zhǎng)期邀請(qǐng)知名專家學(xué)者在誠(chéng)正堂開展“小山人文講堂”講學(xué)活動(dòng),這已經(jīng)成為泉州古城的一張著名文化名片。

重修小山叢竹

“小山叢竹”書院歷經(jīng)變遷,先后改建成溫陵養(yǎng)老院、泉州市第三醫(yī)院。除晚晴室、小山叢竹牌匾外,其余建筑蕩然無(wú)存。

2017年,泉州市委市政府決定結(jié)合“古城雙修”,啟動(dòng)“小山叢竹”復(fù)建工程,由市古城辦牽頭策劃,泉州文旅集團(tuán)下屬古城公司作為項(xiàng)目業(yè)主,本著“修舊如舊”的原則,在傳承歷史、恢復(fù)本真的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目平面布局、建筑形制、景觀組織等開展數(shù)十輪的優(yōu)化和完善,重現(xiàn)“小山叢竹”的勝景,打造展示泉州歷史文化底韻的“一扇窗口”。

以晚晴室為例,泉州文旅集團(tuán)副總經(jīng)理、泉州市古城保護(hù)發(fā)展指揮部辦公室主任洪明海介紹了小山叢竹的保護(hù)性修繕:

晚晴室有著傳統(tǒng)閩南建筑的硬山頂、燕尾脊風(fēng)格,為市級(jí)文保單位。弘一法師生活簡(jiǎn)樸,晚晴室內(nèi)環(huán)境也是如此,經(jīng)過(guò)保護(hù)性修繕后,保留了原來(lái)的完整風(fēng)貌。

在修繕過(guò)程中,晚晴室的磚、門窗、條石等都使用是老構(gòu)件,風(fēng)化后的年代感符合晚晴室的風(fēng)格。在后期布展過(guò)程中,室內(nèi)的一圈展示板完全不接觸墻壁,墻壁上一根釘子都沒有,這些細(xì)節(jié)都體現(xiàn)了對(duì)文物的敬畏之心。隨著修為提高,弘一法師的書法從年輕到年老有著明顯變化,晚晴室內(nèi)的布展展示了他這兩個(gè)時(shí)期的書法。

泉州文旅集團(tuán)副總經(jīng)理、泉州市古城保護(hù)發(fā)展指揮部辦公室主任洪明海:

有修養(yǎng)的一座城市

城市的氣質(zhì)

不在于有多少高樓大廈

城市的品位肯定跟文化有關(guān)

跟老百姓跟原住民有關(guān)

小山叢竹老照片

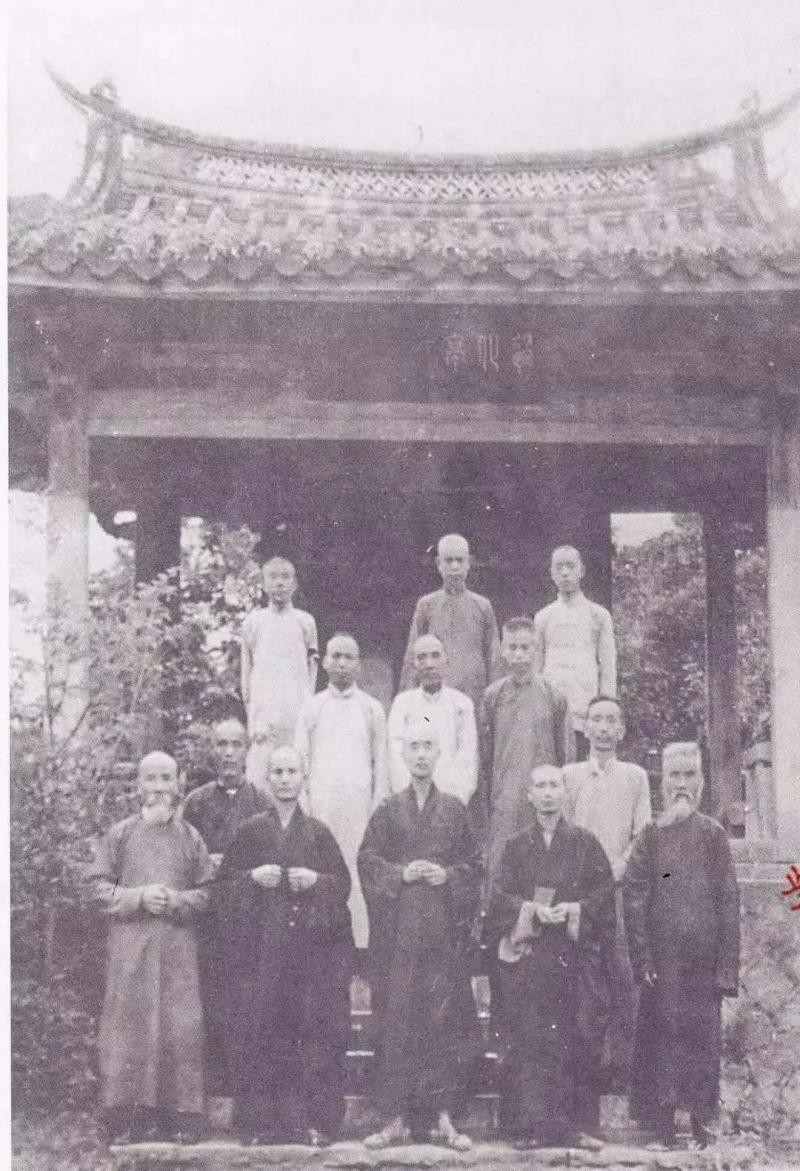

▲弘一法師與友人在過(guò)化亭前合影

▲小山叢竹書院舊石坊。

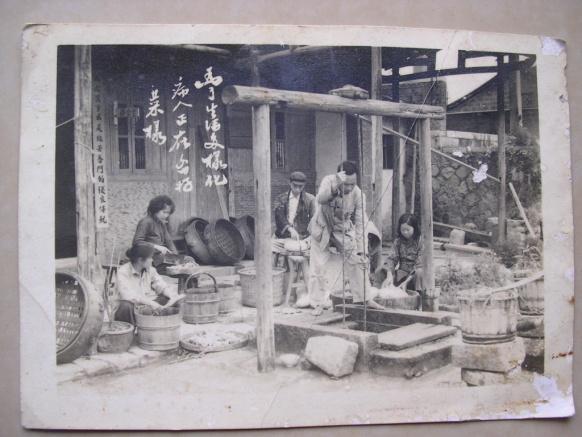

▲晚晴室前的夫泉井舊照(林澤涯提供)

▲不二祠舊照

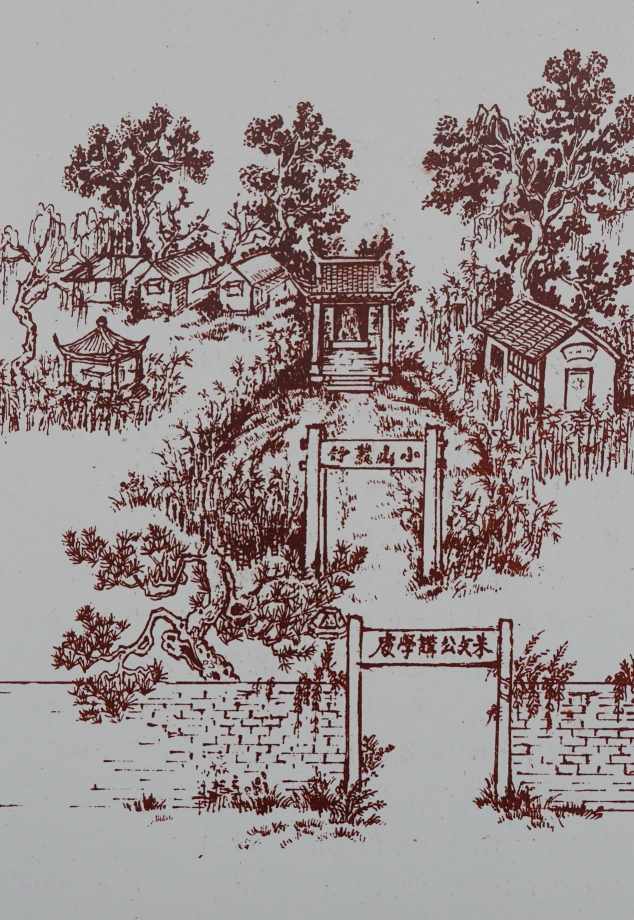

▲國(guó)畫大師李碩卿《泉州八景》系列中的《小山叢竹》

▲著名畫家張春霖的畫作《小山叢竹》

據(jù)史料記載,“小山叢竹”原有低矮山丘,翠竹環(huán)繞、古木參天,環(huán)境幽雅。現(xiàn)在的小山叢竹中軸線和圍墻四周有散生竹,如花葉唐竹、黃皮剛竹;建筑周邊點(diǎn)綴叢生竹,如小琴絲竹、佛肚竹、泰竹。

小山叢竹簡(jiǎn)史

北宋

泉州民間書院,學(xué)子聚讀處。

南宋

朱熹講學(xué)所。

元至正年間

建“小山叢竹亭”。

明嘉靖年間

重建小山叢竹亭,更名為過(guò)化亭。

清康熙年間

重建書院。

清乾隆年間

重建書院。

1925年

泉州佛教會(huì)就小山叢竹書院遺址辟為老齡僧人安養(yǎng)院。

1934年

泉州佛教居士葉青眼在此創(chuàng)辦溫陵養(yǎng)老院,修繕過(guò)化亭 。

上世紀(jì)

六七十年代

小山叢竹的過(guò)化亭被毀,小山及叢竹俱被鏟平,改建為泉州市第三醫(yī)院,不二祠拆建為門診樓。

2017年9月

泉州市出臺(tái)《泉州古城生態(tài)修復(fù)城市修補(bǔ)工作實(shí)施方案》,決定將泉州市第三醫(yī)院舊址辟建為小山叢竹公園。

2018年10月

啟動(dòng)復(fù)建工程。以恢復(fù)歷史原貌為主,材料采用回收的老構(gòu)件,不二祠、過(guò)化亭、誠(chéng)正堂等歷史建筑得到恢復(fù)。

2020年11月

復(fù)建的小山叢竹公園于移交給泉州文旅集團(tuán)管理。

2021年 5月3日

經(jīng)過(guò)整理和完善后,小山叢竹公園對(duì)外開放,如今已是海內(nèi)外游客來(lái)泉州旅游的熱門景點(diǎn)之一。

責(zé)任編輯:蘇慧敏

1、本網(wǎng)站所登載之內(nèi)容,不論原創(chuàng)或轉(zhuǎn)載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

2、本網(wǎng)原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉(zhuǎn)載分享,并請(qǐng)注明出處。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com

新聞排行

- 1張毅恭調(diào)研科協(xié)工作并看望慰問(wèn)科技工作者

- 2探索縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)新路徑 “百模千智

- 3龍舟水來(lái)襲 今明泉州強(qiáng)降雨

- 4文旅部公布全國(guó)戲曲創(chuàng)作優(yōu)秀案例名單 泉

- 5臺(tái)胞與機(jī)器人即興共舞 見證祖國(guó)前沿科技

- 6跨境直播帶貨 “泉品出海”火熱

- 7福建省十四屆全國(guó)人大代表在泉州開展專題

- 8院士專家團(tuán)深入泉州各地考察交流 把脈經(jīng)

- 9晉江:讓搬不走的“產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)”變“工貿(mào)勝

- 10泉州推出人才人口“雙增”行動(dòng)